BLOG

ブログ

防音は見えない部分だけど重要な要素[防音の基本①]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

小暑(しょうしょ)末候 鷹乃学を習う(たかわざをならう)

土用(どよう)の入り

昨日から2週間あまりは「土用」ですよね。

初日となる昨日は「土用の入り」です。

土用は、立春・立夏・立秋・立冬前の18日間を指します。春夏秋冬、それぞれの季語の変わり目ですね。

「春は木、夏は火、秋は金、冬は水、そして季語の変わり目となる18日間は土が支配する」という中国の陰陽五行(いんようごぎょう)説に由来する雑節です。

土用は年に四回訪れますが、現在は夏の土用だけが年中行事として親しまれています。

それぞれの土用のなかでも夏の土用は、暑さでもっとも体調を崩しやすい時季だからこそ大切にされてきたのでしょうね。

そろそろスーパーマーケットの店先では、「土用の丑(うし)の日」や「鰻」の文字が踊り出します。

「丑の日」は日にちに十二支を割り振ったなかの「丑」にあたる日のこと。毎年日付が変わり、年に二回巡ってくる年もあります。

先ほどの、土用(どよう)の入りの続きです。

土用の丑の日に鰻を食べて精をつける食習慣が生まれたのは江戸時代なんですけど…

蘭学者・平賀源内(ひらがげんない)が、「『う』のつく物を丑の日に食べると夏負けしない」という伝承から着想を得だそうです。

夏場の客不足に悩む鰻屋に「本日土用の丑の日」という看板を掲げさせたのが始まりだといわれています。

この作戦は縁起担ぎの大好きな江戸っ子たちの心を掴(つか)み、瞬く間に広まりました。

発明家としても知られる平賀源内のアイデアは流石ですが、現代の鰻はなかなかの高級食材。

ほかの「う」のつく食べ物から、夏を乗りきるパワーをもらうのもひとつの手です。

疲労回復に効果のある梅干や、消化のよいうどん、ほてった体を冷やしてくれるウリなどが心身を労ってくれます。

また、丑の日にきちんとお風呂に浸かる「丑湯(うしゆ)」は、病気をしないおまじないとも。古来のならわしから、暑さに負けない力を授かりましょうね。

・今日をたのしむ

【土用波】

夏の土用の頃、おだやかな天気が続いているにもかかわらず打ち寄せる高波が『土用波』。遠く離れた太平洋南方にある台風から伝わる大きなうねりです。

【土用シジミ】

昔から「土用シジミは腹薬」といわれ、その効能は江戸時代の健康書に紹介されるほど。

タウリンを豊富に含むシジミは、夏バテで低下しがちな肝臓機能を回復させるにはうってつけの食材です。水から煮出せば旨味たっぷりのお出汁(だし)が取れます。

【海の日】

毎年7月の第3月曜日は国民の祝日である「海の日」です。

もとは1876(明治9)年7月20日に明治天皇が船による東北巡幸を終え横浜港に帰着したことを記念する「海の記念日」が起源。

1996(平成8)年に「海の日」へと変わりました。

防音は見えない部分だが、重要な要素[防音の基本①]

前回は【部屋ごとに照明器具の種類や設置場所を工夫する[採光の基本③]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/syoumeikigubasyo/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は新シリーズ[防音のきほん]1回目【防音は見えない部分だが、重要な要素[防音の基本①]】を、お送りします。

【まずは、前回のお浚(さら)いから…】

【吹抜けのあるリビングでは、目的別に照明を使い分ける】

吹抜けのある部屋では照明器具の選択が簡単にはいきません。一般的な天井高のリビングのように天井に設置するシーリングライトだけでは明かりが届かないためです。そこで、スポット的な照明をいろいろと考えてみると‥…食事の際の照明、寛(くつろ)ぐ際の照明、作業する際の照明など、用途によって照明を使い分けることがポイントです。

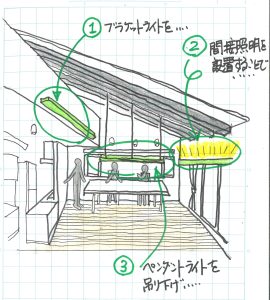

- ①【ブラケットライトを設置することで、天井灯だけでは暗くなってしまうキッチンとダイニングの橋渡し的な空間を効果的に照らすことが可能です。】

- ②上に向けた間接照明を設置することで斜め天井面を照らし、その反射光が、やんわりと部屋を包み込むようになっています。

- ③手元が暗くならないように、また、折角の料理がおいしく見えるように長めのコードを用いてペンダントライトを吊り下げ、ダイニングテーブルの上を明るくすることをお奨めします。

↑↑↑【前回のお浚いここまで】

【反射しているのが音の性質】

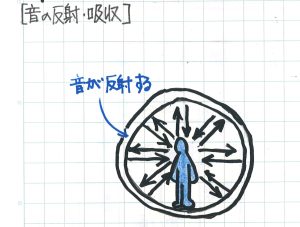

家具など何もない部屋で大きな声を出して、耳が変な感じになったことはありませんか?あれは音の反射です。音を考えるときに重要なのがこの「反射」です。完全な球体だと音が反射していることがよく分かります。

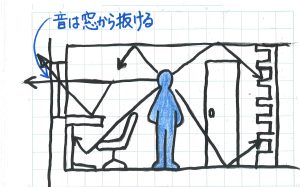

実際の住宅だと、家具があったり他の人がいたりすることで音が吸収されています。また、窓やドアがあることでも音の反射率が弱くなります。

ところが反射しやすい材料の中に居れば、「やまびこ」のように音は自分のほうに戻ってきます。

………………………………………………………………………

①ほとんどの音は窓から抜ける

②実際の部屋などでは、音が抜けたり、吸収される。

【音の反射・吸収】

③音が反射する

④仮に球体の中にいると、自分のところに音がすべて反射してくる。

【防音は「遮音」と「吸音」のセットで対応すると効果的】

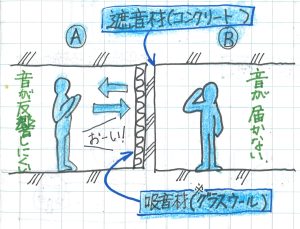

この、音の反射を避けながら遮(さえぎ)ることが家の「防音」に繋(つな)がります。防音には「遮音(しゃおん)」と「吸音(きゅうおん)」の2つの側面から考える必要があります。

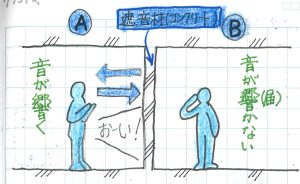

遮音は、音を遮ることです。何か物体を介することで、それ以降、音が届かないようにするのが目的となります。遮音材には、重くて厚い材料が有効です。厚いコンクリートが一般的ですが、鉛などはもともと比重が重く、薄い材料でも音を遮るため、遮音材として多く使われています。

………………………………………………………………………

【防音材には遮音材と吸音材を抱き合わせで使用する】

遮音材を用いることで隣のBの部屋には音が届かないが、Aの部屋の中では音が響いてしまいます(上図イラスト①)。遮音材と吸音材をセットで用いると部屋の中にも反響し難(にく)くなる(下図)。

↑【遮音材(コンクリート)】

↑【遮音材(コンクリート)】【吸音材(グラスウール)】

※グラスウール…ガラス繊維(グラス)でできた綿状(ウール)の断熱材。空気の隙間があり、吸音材として用いられる。