BLOG

ブログ

【京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯空間]Ⅱ】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

啓蟄(けいちつ)末候 菜虫蝶と化す(なむしちょうとかす)

梅若の涙雨(うめわかのなみだ3月15日【2025】梅若の涙雨(うめわかのなみだあめ) 啓蟄(けいちつ)次候 桃始めて笑う(ももはじめてわらう)

梅若の涙雨(うめわかのなみだあめ)

二日ほどずれてしまいましたが、一昨日の雨が今日だったとしたら、今日3月15日に降る雨は「梅若の涙雨」と呼ぶそうです。

「梅若」とは梅若丸のことで、平安時代に人買いにさらわれて東国に下り、隅田川のほとりで病死した伝説上の人物です。

当時の人々は梅若丸をあわれみ、塚をつくって供養したといいます。室町時代には能の題材となり、それ以降も歌舞伎や浄瑠璃などで「隅田川物」と呼ばれる多くの作品がつくられています。

梅若丸が亡くなったのは、旧暦3月15日。先人は、梅若丸の悲しい運命を悼(いた)み、天が雨を降らせるのだと考えました。

たしかに、しとしとやわらかく降る春の雨には「涙」の言葉がしっくりきます。

・今日をたのしむ

【梅若丸】

隅田川のほとりに位置する木母寺(もくぼじ)(東京都)には、梅若丸を供養したと伝わる「梅若塚」が残っています。

そうなんですよね。今日は、【靴の記念日】なんですよね。

1870(明治3)年の今日、日本初の西洋靴工場が設立された日を記念して制定されたそうです。

最初に製造したのは軍靴。工場のあった東京中央区入舟には、記念碑があります。

お気に入りの一足は、履いたら数日休ませてあげると長持ちするそうですよ。

【春日大社御田植神事(おんたうえしんじ)】

松苗(まつなえ)を植える所作をあらわす八乙女の田舞(たまい)を、神楽男の田植歌に合わせて奉納します。

春日大社(奈良県)の御田植神事(おんたうえしんじ)を先駆けに、全国各地で五穀豊穣を願う田植祭がはじまります。

・季節をたのしむ

【ウド】

野山に自生するウドは「山ウド」。スーパーマーケットなどに多く出回る白いウドは栽培物です。

切った直後に酢水にさらせば、変色を防ぐことができます。

特有の香りとシャキシャキ感を楽しむならば酢味噌和えがおすすめ。皮はきんぴらにするとアクも気にならないそうです。

【菜虫蝶となる】

羽化したばかりのモンシロチョウが空を舞っています。

菜の花の開花とともに、さなぎが次々と羽を広げ花の蜜を求めて飛び交います。

【京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯空間]Ⅱ】

前回は 【京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯設備]】

https://heiwadai.jp/tatamihirosa/

というタイトルでお伝えしました。(前回記事を、お読みになりたい方は、リンクを張っておきましたので、青字の前回タイトルをタップしてください。直接飛びます。)

今回は和室シリーズの3回目、 京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯空間]Ⅱ】をお伝えさせて頂きます。

まずは前回のお浚(さら)いから。

それでは、よろしいでしょうか?

………………………………………………………………….

【①】畳(サイズと敷き方)】

- ●室町時代に京都を中心に、畳を基準に柱を建てる「畳割」という工法が生まれました。さらに江戸時代には、関東を中心に柱で構成された内側に畳を敷き込む「柱割」という工法が生まれました。前者の畳は京間(955mm×1910mm) 後者は江戸間( 880mm×1760mm)と呼ばれ、その他に中京間と呼ばれるサイズなどもあります。現在は柱割が中心で、モジュールや壁厚の違いで畳一枚の基本サイズはそれぞれ異なってきます。

- ●「祝儀敷き(しゅうぎじき)」とは、畳と畳の合わせ目がT字になる敷き方で、「不祝儀敷き」とは畳の角が十字(四ツ目)になる敷き方です。畳の角を正確に合わせることも困難なので「不祝儀敷き」はできるだけ避けたほうがよいのですが、現在では意匠性を重視して四ツ目に敷く場合も少なくないといえます。

- ●4.5畳の場合、中央の半畳は腹切り畳として忌み嫌われる場合があります。さらに周囲の畳を卍(まんじ)に敷くと、特に縁起が悪いとされ、避けられます。

- ●「床挿(とこざ)し」と呼ばれる、床の間に対して畳の短辺方向を向けるような敷き方も忌み嫌われますので避けられることをお奨めします。

【②】縁側

- ●和室への通路として使われるほか、簡単な応接スペースとしても活用されます。諸説ありますが、(幅1.2m以上)の縁側が広縁(ひろえん)と呼ばれます。(後日掲載のⅤ縁側幅参照)

前回ここまで…

…………………………………………………………..

【③】床の間

- ●和室の広さと調和したサイズで計画してください。床の間の幅が1.0mの場合は、奥行を0.5~0.75mにするとバランスがとれて見えます。

- ●床の間は古来より、北風や西日を避けるために南か東向きに配置されていて、今でもこの配置がよいとされます。

- ●床の間に近い場所が上座となりますが、出入り口が隣接する場合は下座となるので注意が必要です。

- ●違い棚や地袋・天袋等で構成される床脇がある場合、違い棚の上段は床の間側に来るようにして下さい。

【④】仏間

- ●床の間と同じく、南か東向きに配置するのがよいとされます。仏壇の上は屋根にするなど原則として足で踏むことのないようにします。

- ●仏壇の間口を決めるためには、仏壇の納め方(仏壇扉を開けた状態で納めるか、仏間の外で仏壇扉が開くようにするか)を確認しておく必要があります。一般に間口3尺用の仏壇を納めるには、間口1.0m×奥行0.75m以上のスペースが必要となります。仏間扉の要否と仕様(軸回し等)も確認しておくことをお奨めします。

- ●和室出入口は、仏間の前を避けて計画することをお奨めします。

【5】神棚

- ●棚板を付けたり、押入れの天袋などにまつります。仏壇と向かい合わせや、仏間の上に配置することは絶対に避けてください。

【⑥】その他

●天井の竿縁や目地も床挿しを避けてください。天井材を継目なく施工するためにも、天井材の定尺長さを確認しておくことをお奨めします。

●2間続きの和室では、床の間のある部屋が上位になります。4枚引きの襖は中央の2枚が床の間の部屋側を向くようにして下さい。

………………………………………………………………………

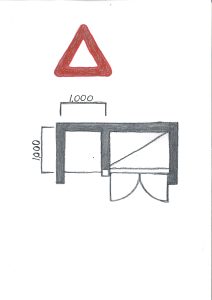

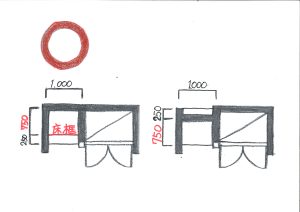

【床の間の幅と奥行き】

△

幅=奥行でバランスが悪い。

〇

床框を入れる。又は床の間の奥行き

を変えてバランスを調整する。

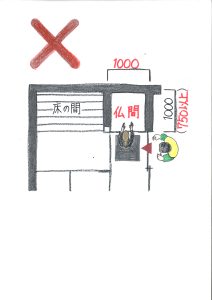

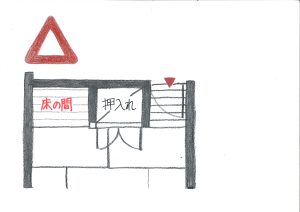

【床の間、仏間と出入口の位置関係】

×

仏間の前に入り口がある悪い例。

△

本来は上座となる床の間の前が、

下座となる出入り口の配置例。