BLOG

ブログ

食料、エネルギー危機に繋がる「空気」を運ぶコンテナ船

豆腐値上がりの理由からウッドショックの要因を深ってみた

「最大の輸出品は“空気”と言える状態だ」…これはアジアとの貿易の玄関口である米国ロサンゼルス港の港湾トップの言葉です。

日本向けコンテナに米国の作物や商品を積んで運ぶより、中国に「カラ」のコンテナを運んだ方が儲かるというのです。

こうした異変の影響は“安くて当たり前”のあの食品にも…。

ウッドショックにも関係がありそうですが、いったい何が起きているでしょうか。

卵と並ぶ物価の優等生「豆腐」がまさかの値上げ

「豆腐」は10年以上にわたってほぼ値段が変わらず、卵と並ぶ物価の優等生と言われ、日々の食卓に欠かせません。

「豆腐」は10年以上にわたってほぼ値段が変わらず、卵と並ぶ物価の優等生と言われ、日々の食卓に欠かせません。

しかし、豆腐などの大豆製品に値上げの動きが出ています。

なぜ今、豆腐の値上げなのかというと、理由の一つは原材料の大豆価格の高騰です。

国産品は大雨による天候不順、輸入品は中国の輸入増加やバイオ燃料としての需要の高まりが主な要因です。

大豆の先物価格は、新型コロナの感染拡大後、2020年の夏ごろから一気に高騰し、一時80%以上も値上がりしました。

大豆の高騰だけが値上げの理由なのでしょうか。

豆腐メーカーよれば、過去にも大豆の価格が上昇したことはありましたが、国産品と輸入品のバランスを調整するなどして価格を維持してきたそうです。

しかし今回は「過去に類を見ない危機的な状況」であり、「メーカーとしての限界を超えています。来年には豆腐の出荷価格が1.5倍くらいになってしまうんじゃないか」と危機を感じているそうです。

米国から日本は素通りして「カラ」のままコンテナを中国へ運ぶ

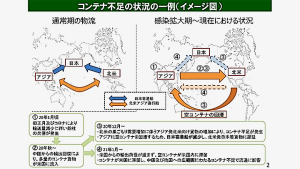

豆腐の原料になる輸入大豆の多くは、アメリカ西海岸の港からコンテナ船で運搬され日本に届きます。その後、コンテナ船の一部は中国へ向かい、アメリカへの輸出商品を積み込み、再び西海岸の港に戻ります。

海運会社は効率的に運賃を稼ぎ、こうした周回コースによって大豆は安定的に供給されてきました。木材も同様に輸入されてきました。

しかし、コロナ禍からの経済回復で世界の物流に異変が起きました。

しかし、コロナ禍からの経済回復で世界の物流に異変が起きました。

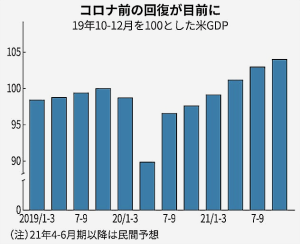

去年、主要都市が軒並みロックダウンした世界一の消費大国アメリカでは、ワクチン接種の広がりとともに停滞していた消費のマグマが一気に爆発し、経済が急激に回復しました。

これに応じたのが、いち早くコロナのダメージから立ち直っていた中国です。

アメリカの需要に応える形で、家具や家電、おもちゃなどの商品を大量に輸出したため、海運会社の間では、多少の無理をしてでも中国からアメリカに向かう航路にコンテナ船をかき集めようという動きが広がったというのです。

日本海事センターの統計を調べてみると、今年1月から7月の間に、中国などのアジアからアメリカに運ばれたコンテナの量は、去年の同じ時期に比べて33%も増加していました。

コンテナ運賃を調べてみると左図のようになっていました。

中国の上海から西海岸のロサンゼルスに向かうことし7月の運賃は、40フィートのコンテナ1個あたり1万1150ドル。 感染拡大前の去年1月の6倍に跳ね上がっています。

一方で、大豆などが運搬されるロサンゼルスから横浜に向かう航路の現在の運賃は2820ドル。

アメリカ向けと日本向けの運賃には、実に4倍もの差がついています。

「カラ」のコンテナを運んでも運賃は稼げませんが、荷物の積み降ろしの時間がかからなないため、通常より早く中国に到着し、荷物を積んでアメリカに戻ることが出来ます。

このため、運賃が高く「ドル箱路線」となったアメリカ向けの航路にコンテナを集中させれば、片道が「カラ」でも十分に収益を上げることが出来る状況になっているのです。

このような状況で、中国発アメリカ行きのコンテナ需要が過熱しています。

海運会社はこの需要に応えるため、世界中の航路からコンテナをかき集めて対応する異常事態になっています。

経済の先行きがどうなるか分からない中、海運会社にとって“稼げるうちに稼いでおきたい“というのが本音です。

儲けが出にくい航路から『ドル箱航路』にコンテナをどんどん投入していくうちに、世界の物流のバランスが大きく崩れて簡単に戻れなくなってしまったのです。

今も港は大混雑が続き、港の沖合には入港の順番待ちをするコンテナ船がずらりと停泊しています。

港には荷物を積んでいない「カラ」のコンテナが高く積まれています。

関係者は「6段も積まれている。荷物が入っていたらこんな積み方はしないよ」。「カラ」のコンテナを積み込んだ多くの船が中国に向けて出港していきます。

アメリカ最大の輸出品は「空気」~大豆や木材が輸出できない

ロサンゼルス市の港湾局によると、今年7月に「カラ」のまま海外に運び出された20フィートのコンテナは32万9900個余りとまり、1年前に比べて20%増えています。

ロサンゼルス港の港湾トップ(ジーン・セロカ港湾局長)は、8月のオンライン記者会見の中で、貿易の状況をこう説明しました。

「カラのコンテナを運ぶ動きは強まっていて、アメリカからの輸出品を積んだコンテナと比べて3倍以上多くなっている。カラのコンテナをアジアに多く運んでいる今、アメリカの最大の輸出品は“空気”と言える状態だ」。

ノースダコタ州にある大豆輸出会社のボブ・シナー社長は、「カラのコンテナが中国に向かい、日本にモノを運ぶコンテナが不足する事態で、この30年間で最悪の事態だ」、「アメリカでは10月にかけて大豆の収穫が本格化するが、このままでは新しく収穫する分の貯蔵スペースが足りなくなる」といいます。

コンテナを「買い負け」する日本~コンテナ不足は2020年~2022年まで続く

一方の日本も同様に危機的な状況です。

国際間でコンテナ手配を行う東京の物流会社もこの異常事態の対応に追われています。

物流会社「日新」中島室長は、「日本がコンテナを『取り負け』『買い負け』していて、日本にコンテナを持ってくるのが難しい状況です。

およそ30年間海上輸送に携わっていますが、これほどのコンテナ不足は初めてで、サプライチェーンの回し方が変わってしまい、これまでの経験則が全く役に立たなくなっています。毎日が初めてのことばかりですが、日本への物流を止めないよう努力してやっていくしかありません」。

木材や建材もさることながら、食卓への影響はどこまで広がるのでしょうか。

拓殖大学の松田教授は、「豆腐や納豆などのように販売価格が比較的低く、輸送コストの比率が高い生活必需品は値上げに踏み切らないと苦しくなる場面も出てくるのではないでしょうか」。

今後の見通しについては、「アメリカのクリスマス商戦までは荷動きが活発なので、コンテナ不足や運賃の高止まりは続くのではないでしょうか。価格が正常に向かうのは中国の旧正月・春節でアメリカへの輸出が少なくなる来年2月ごろになる可能性が高いと思います」。

************************************************

コロナによる影響調査~7割以上の工務店で影響が出ていると判明

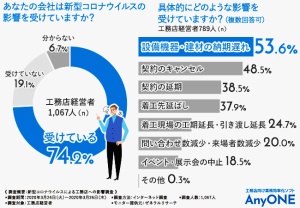

エニワン株式会社(大阪市)は、工務店経営者10,067人を対象にコロナによる工務店への影響調査を実施しました。

「コロナの影響を受けていますか?」と質問したところ、7割以上の方が『受けている(74.2%)』と回答しました。

具体的にどのような影響を受けているのか聞いたところ、『設備機器・建材の納期遅れ(53.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『契約のキャンセル(48.5%)』『契約の延期(38.5%)』『着工先延ばし(37.9%)』『着工現場の工期延長・引き渡し延長(24.7%)』と続きました。

中国で生産されたパーツが国内メーカーに届いていないことから、設備機器・建材の納期遅れが発生しているようです。

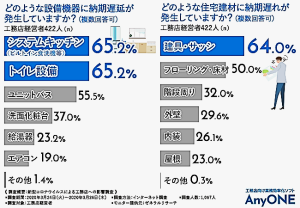

では、何に納期遅れが起きているのでしょう。

「どのような設備機器に納期遅延が発生していますか?(複数回答可)」と質問したところ、『システムキッチン(ビルトイン食洗機等)(65.2%)』『トイレ設備(65.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『ユニットバス(55.5%)』『洗面化粧台(37.0%)』『給湯器(23.2%)』『エアコン(19.0%)』と続きました。

「どのような住宅建材に納期遅れが発生していますか?(複数回答可)」と質問したところ『建具・サッシ(64.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『フローリング・床材(50.0%)』『階段周り(32.0%)』『外壁(29.6%)』『内装(26.1%)』『屋根(23.0%)』と続きました。

「どのような住宅建材に納期遅れが発生していますか?(複数回答可)」と質問したところ『建具・サッシ(64.0%)』と回答した方が最も多く、次いで『フローリング・床材(50.0%)』『階段周り(32.0%)』『外壁(29.6%)』『内装(26.1%)』『屋根(23.0%)』と続きました。

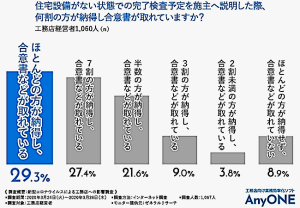

「住宅設備がない状態での完了検査予定を施主へ説明した際、何割の方が納得し合意書が取れていますか?」と質問したところ、『ほとんどの方が納得し、合意書などが取れている(29.3%)』と回答した方が最も多く、次いで『7割の方が納得し、合意書などが取れている(27.4%)』『半数の方が納得し、合意書などが取れている(21.6%)』『3割の方が納得し、合意書などが取れている(9.0%)』『2割未満の方が納得し、合意書などが取れている(3.8%)』と続きました。

半数以上の施主が納得し、合意書まで取れている工務店は8割近くいることが判明しました。

しかし、納得せず、合意書も取れていない施主がいることも見過ごすことはできません。工務店は施主へどのような条件を提示し、合意を得たのでしょうか。

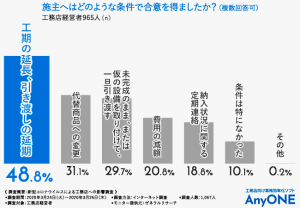

「施主へはどのような条件で合意を得ましたか?(複数回答可)」と質問したところ、『工期の延長、引き渡しの延期(48.8%)』と回答した方が最も多く、次いで『代替商品への変更(31.1%)』『未完成のまま、または仮の設備を取り付けて、一旦引き渡す(29.7%)』『費用の減額(20.8%)』『納入状況に関する定期連絡(18.8%)』と続きました。

未完成のまま引き渡すのではなく、工期延長や引き渡しの延期といった対応をとり合意を得ている工務店が多いようです。しかし、それでも納得を得られていない施主もいます。

では、納得されていない施主へどのように対応しているのでしょうか。詳しく聞いてみました。

■私の工務店ではこのように対応しています…!

・「予定と変わらないよう進められるだけ進めている」(20代/女性)

・「とにかくコミュニケーションを密にとり、遅れを理解してもらっている」(30代/女性)

・「現時点での見通しを連絡し、適宜状況を伝えている」(30代/男性)

・「代替品への交換および費用面での割引などを提案している」(30代/男性)

・「継続協議中だが、最終的に割引をする予定」(30代/男性)

などの回答が寄せられました。

以上4年ほど前から起こっている大豆や木材の高騰の状況です。とにかく現在起こっているお米の高騰も昨日今日突然に発生した問題では無いということだと思います。

食料自給率もエネルギー自給率も先進国中最低の日本が生んでしまった危機に違いありません。何としても、国内自給を官民一体となって、早急に対策をしていかなければならないと取り返しのつかないことになると思っています。

これらの対策はやり方を間違わなければ、30年以上低迷し続けている日本経済の復興にも大きく貢献すると信じています。