BLOG

ブログ

店舗・住宅に「換気リフォーム」の奨め

コロナのエアロゾル感染(空気感染)にアクリル板は無意味?

2025年の今ごろ、再びコロナが流行り出してきているようです。

2025年の今ごろ、再びコロナが流行り出してきているようです。

そこで、一昨年までのコロナ禍の経緯を検証してみたいと思います。

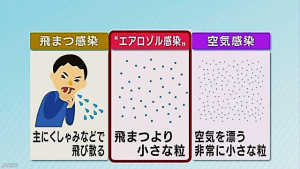

コロナの感染経路は「飛沫感染」とされてきましたが、一時は「エアロゾル感染」もあるのではという見方がありました。

「飛沫感染」とは、感染者のくしゃみや咳などで唾液の飛沫(ウイルスを含む水分)が放出されて他人が吸い込んで感染することを言います。

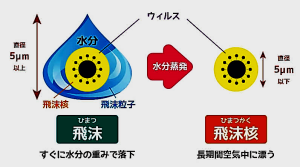

いっぽう「エアロゾル感染」とは、感染者が飛ばした唾液の水分が乾燥して、たばこの煙のように長時間浮遊できる「飛沫核」の状態となったウイルスを、感染者と離れた場所にいたとしても吸いこむことで感染してしまうとを言います。

「エアロゾル感染」は、いわゆる「空気感染」と「飛沫感染」の中間と言われています。「空気感染」とは、エアロゾルよりも広範囲に浮遊するもので、麻疹のように高い空気感染が生じる感染症の場合、たとえば電車1両に1人の感染者が居た場合には、その車両全域に飛沫核が広がり、10人中9人程度の割合で感染してしまいます。

「エアロゾル感染」の場合、一般的に言われる「空気感染」よりも感染が広がる範囲は小さいのですが、それでもウイルスは数十メートル浮遊し、3時間も感染性が持続します。飛沫核は小さく、ウレタンや布のマスクでは防護効果はありません。

「飛沫感染」なら店舗などで求められるアクリル板は有効ですが、長時間空中を漂う「エアロゾル感染」なら、「換気」以外に対策がないため、空気の流れを阻害するアクリル板は逆効果となります。

コロナ禍でも「ラーメン店」が安全な理由

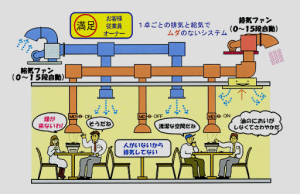

コロナが「エアロゾル感染」するとして、店舗や施設に感染者がいても、ちゃんと「換気」をしていればウイルスは空気の流れに乗って室外へ排出されます。

換気がしっかりされている代表的な場所が「ラーメン店」です。同じく「焼肉屋」も換気が抜群です。

とりわけ、カウンターと小上がりひとつくらいの小さな店なら、リスクが少ない「安全地帯」です。

麺を茹でる湯気や炒め物の油やにおいが店内に充満しないよう、強力に換気をしているからです。

このような店舗では、お客さんがマスクを外して大声で会話しない限り、つまり飛沫が直接に飛んでくる危険がなければ、かなり安全と言えます。

従来は、飲食店に対する新型コロナ対策のガイドラインとして「客とキッチンをビニールカーテンで仕切る」ように指導がされていて、そうしないと補助の対象から外されます。これは「換気」という視点で考えれば、まったく逆の指導です。

「焼肉屋」は、キッチンの換気扇に頼らなくても客の前に強力な換気装置があり、煙と一緒に周囲の空気を瞬時に吸い込んでくれるので、グリルを囲んだ対面の会食でも安全です。

アクリル板を置いても免罪符にならない

反対に、狭くて閉め切った店は危険です。

テーブルの上のアクリル板で飛沫を防いでも、強力な換気設備がない限り、エアロゾルはアクリル板ではさまれた空間にどんどん溜まり、外に出ていきません。

つまり、アクリル板を置いたからといって、それだけでコロナに対する感染対策をしているという免罪符にはなりません。

また、テーブルで対座において座る座席を、正面を避けて斜め向かいにしたとしても、エアロゾルに対しては完全に誤差範囲であり、何ら防御になりません。

こうした店は、他の呼吸器系のウイルス感染症が流行することもあるので、抜本的対策を提案してあげるべきです。

基本的には「換気」あるのみです。ちなみに最近ネットでよく見る「空間除菌」は、役に立たないばかりか危険な場合もあります。

安全な店として選ばれる店舗になるには

お客さんが「安全」と感じるのは、しっかりとした換気がなされて、ちゃんと空気の流れが感じられる店です。

また、店内に設置された空気清浄機の吹き出し口からの風が感じられるような位置に座れたり、ラーメン屋やお好み焼き屋では目の前に大型換気扇がつり下げられているカウンター席や風が感じられる出入り口に近い席も安心できます。

ただし、カウンターと目の前の厨房が仕切られていないことが大前提です。

窓や出入口からの換気が期待できない場合は、大型空気清浄機と換気扇を組み合わせて換気量や風の流れを計算して提案してあげましょう。

アクリル板やビニールシートが「換気」を妨げてコロナ感染の一因に?

非常事態宣言やまん延防止等重点措置の実施により、コロナウイルスの飛沫感染防止対策として、飲食店などにアクリル板やビニールシートの設置が求められていますが、これらはどの程度有効なのでしょうか?

電気通信大学i-パワードエネルギー・システム研究センター教授の横川慎二氏らのチームは、コロナウイルス感染症のクラスター発生地点における換気状態を評価し、エアロゾル飛沫の動きを分析しました。

その結果、アクリル板やビニールシートによる「空間の遮蔽」が空気を滞留させて換気状態が悪化し、結果としてエアロゾル感染のリスクを高める可能性があることが明らかになりました。

横川氏らはこれまでに、地域と連携してCO2濃度の可視化や換気状態を改善するための実証実験を行ってきました。

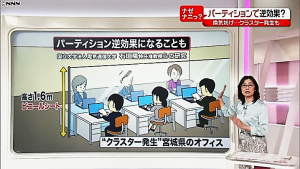

そうした中、2021年3月に宮城県内でエアロゾル飛沫による感染が原因とみられる11人のクラスターが発生し、現地調査によってエアロゾル飛沫の動きの分析などを実施しました。

まず、クラスターが発生した事務所を調査。現場では飛沫感染対策の一環として、向かい合う机を隔てるように床面から高さ1.6mのビニールシート製パーテーションが設置され、空間が5区画に分かれていました。

クラスター発生当時、事務所の出入口の扉は開いていましたが、廊下と事務所内の窓は閉まっていたのです。

次に、CO2濃度の可視化により換気状態を評価しました。その結果、クラスター発生当時と同じ状況下では、区画によっては換気回数がわずか0.1回/時とかなり低いことが示されたのです。

5区画中2区画で小規模クラスターが発生した点について、横川氏らは「パーテーションによって気流が遮られ、換気能力が低下。区画内でエアロゾル飛沫による感染が発生した可能性が示唆される」と考察しています。

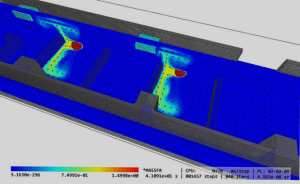

さらに、熱流体シミュレーションによってエアロゾル飛沫の動きを解析し、区画間の空気の流れがパーテーションによって遮断されていることが示されました(図は熱流体シミュレーションによる解析結果~感染者の呼気がパーテーション区画内に広まる様子)

改善策として横川氏らは、事務所の窓を区画ごとに開け、出入口の扉と廊下の窓を開放することを提案しました。

「それにより、満遍なく空気の流れ道をつくることができ、換気回数が5.1~8.4回/時に改善できます。

さらに換気ファンを回せば、換気回数は10~28回/時に向上するでしょう」と試算しました。

同氏らは「コロナの飛沫感染対策としてパーテーションを設置する際には、区画ごとに十分な換気を確保することが重要だ」と強調しています。

空気感染の危機感がなさすぎる?今こそ「ちゃんとした換気」をお奨めします。

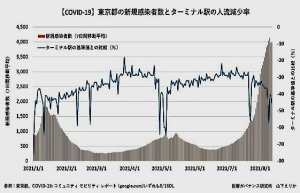

図(上)は、東京都の新規感染者数とターミナル駅の人流減少率の関係を調べたもので、医療ガバナンス研究所の山下えりかさんが作成したものです。

一見してわかるように、「人流」と「新規感染者数」に、明らかな相関は見られません。

「人流抑制」という従来の対策が効果を出せないのに、何度も繰り返されるのはなぜでしょうか?

「飛沫感染」が前提とされる「3密」対策も同様です。

本来の感染対策である、「徹底した検査」で感染者を発見し、「隔離」するという世界標準の方策をとるべきではないでしょうか。

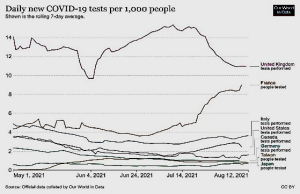

図(下)は、主要先進7カ国(G7)および台湾のPCR検査数の推移です。

日本の人口1000人当たりの検査数は0.71件(8月11日)で、最も多いイギリス(10.97件)の15分の1です。日本はいまだに検査を抑制しています。

注目すべきは台湾(0.79件)の検査数にすら劣ることです。

水際対策に成功してきた台湾は、国内に感染者がいないため検査体制を強化してこなかったのですが、航空機パイロットへの検疫免除が原因で国内に感染が拡大した5月以降、検査体制の整備に乗り出し、わずか2週間で日本の検査数を追い抜きました。

そして、約2カ月で感染を収束させたのです。このことは、その気になれば検査数は容易に増やすことができることを意味します。

「徹底した検査と隔離」を実行できないのは、「飛沫感染」のみを感染原因とする「クラスター対策」(濃厚接触者の追跡)にこだわる弊害です。

コロナ感染の主体は、いまや「飛沫感染」ではなく、「エアロゾル感染」であることが明らかとなっています。そして、両者の予防に必要な対策は異なります。

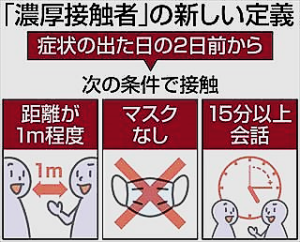

「飛沫感染」を主たる経路としてクラスターを見つけ、濃厚接触者(図参照)さえ特定していけば、感染制御できるという方策だけではコロナの終息は見えてきません。

現在、感染の多くがエアロゾルを介した空気感染によることが明らかになってきました。

エアロゾルは最低でも3時間にわたって感染性を維持しながら空中を浮遊し、長距離を移動します。検疫のための宿泊施設でお互いに面識がない人の間で感染が拡大したり、バスや航空機で遠く席が離れた人が感染するのは「エアロゾル感染」が原因です。

「エアロゾル感染」を防ぐには、「ちゃんとした換気」をするしかありません。

ところが、このあたり(テキトーな換気と、ちゃんとした換気の違いなど)はほとんど議論されていません。

政府広報などで言われる「こまめな換気」とは窓やドアを開放することですが、外気と比べ低温の空気が室内低層に貯留する夏場には、5分間窓を全開にしても入れ替わる空気は3割にすぎません。

感染対策としての「換気」に実効性を持たせるには、計画換気が可能になる「換気システム」を構成する必要があるのです。

今こそ換気システムの必要性を考えることをお奨めします。

**************************************************

5千円以下のCO2センサーの過半数は粗悪品!~電通大が警告

CO2センサーは、人が集まる室内空間で換気が十分でないと二酸化炭素濃度が上昇することから、二酸化炭素濃度を測定することで換気不足を見える化するという目的で使用されるようになり、一時は品不足で価格が高騰するほど引っ張りだこになりました。

現在では安価なものも出回る反面、その制度や性能を疑問視する声も増えてきました。

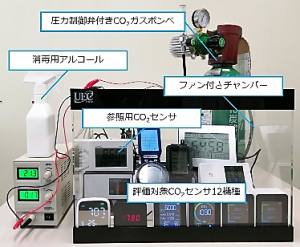

そこで電気通信大学の研究グループは、市販で5千円以下の安価なCO2センサー12台を購入し、その測定結果を取りまとめました。

実験では、大手ネット通販サイトで購入したCO2センサー12台(価格帯は2,900~4,999円)と、T&D製の研究用センサーとCHCシステム製の産業用センサーを同時に利用。アクリル水槽にこれらのセンサーを封入し、水槽内部のCO2濃度を変化させて測定しました(写真)。この結果、全体の25%(3台)のセンサーは低精度ながらもCO2に反応しましたが、67%(8台)は反応を示しませんでした。そして、これら無反応な8台のセンサーはなぜか消毒用アルコールに強く反応しました。

つまり、安価なセンサーの過半数が「CO2濃度を正確に測定できない」粗悪な製品であることがわかりました。

これらのセンサーは過小な値を表示してしまったり、逆に過大評価してしまうため、感染症対策に用いると、「過小評価だと換気すべきタイミングで換気できない」、「過大評価の繰り返しで利用者が表示を無視したり関心を示さなくなるオオカミ少年効果といった危険性がある」、としました。

研究グループでは、購入したセンサーが『CO2濃度を正しく測定できているかどうか』を、誰でも簡易的に確認できる方法として以下の3つを提案しています。

- 新鮮な空気の中で400ppm前後を表示するかどうかを確認。ずれている場合は換気モニターとして利用しないことを推奨

- センサーに息を吹きかけたとき、濃度が取扱説明書に示された測定限界値まで上がることを確認する。もしすぐに反応しない場合は、透明なビニール袋にセンサーを入れて、その袋を呼気で膨らませて様子を見る。反応しない場合は換気モニターとして利用しないことを推奨

- 消毒用アルコールを吹きかけた手を測定器のセンサーに近づけ、CO2濃度が上昇しないことを確認する。もし大幅に上昇した場合、CO2ではなくほかのガスに反応する疑似センサーが使われている可能性が高いため、換気モニターとして利用しないことを推奨