BLOG

ブログ

人は誰でも契約直後は不安でいっぱいです。

不安を逆手に安心してもらえば紹介をもらう絶好のチャンス

日本では長く不況が続いたせいか、顧客獲得のために心理学的な営業手法が使われているようです。今回ご紹介するのは「認知的不協和」を利用した営業手法です。騙すために使われるのは問題外ですが、ちゃんとした使い方をすれば十分に価値のあるものだと思っています。

日本では長く不況が続いたせいか、顧客獲得のために心理学的な営業手法が使われているようです。今回ご紹介するのは「認知的不協和」を利用した営業手法です。騙すために使われるのは問題外ですが、ちゃんとした使い方をすれば十分に価値のあるものだと思っています。

どのようなものかを理解して、購買などを決断することにより、満足した結果を得られることだと思います。

人は自分自身の中で「矛盾がない状態」を求める性質があります。

自分の信念と身の回りの出来事などに矛盾が生じていると、不快感(不安やフラストレーションなど)を感じ、解消しようと思います。

この不快感のことを「認知的不協和cognitive dissonance」といい、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガー氏(写真、マサチューセッツ工科大学教授)によって提唱されたものです。

認知的不協和…人は自分の決定が正しかったと思いたい

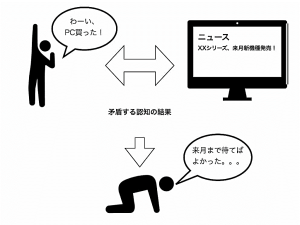

例えば、パソコンを新しく購入した後に同じパソコンの新機種が発売されることを知った時、「しまった!もう少し待って最新のものを買ったほうがよかった」という気持ちになりますね。

「新しいパソコンを購入した」という行動に対し、「購入したパソコンよりもさらに新しい機種が発売される」という事実が突きつけられたことにより、「認知」に矛盾が生じて不快感を感じます。

ちなみに、「認知」とは「ものごとをそうであると認めること」で、心理学でよく使われる用語です。一般的に使われる「認識」という用語は「ものごとの本質を理解すること」をいいます。

「健康のためには運動しなくてはならないことはわかっているけど、運動するのは面倒くさい」という葛藤も認知的不協和で、「運動するのは面倒くさい」と「健康のためには運動しなくてはならない」という2つの認知に矛盾が生じているわけです。

自分自身の中での価値(認知の重要度)が大きいと認知的不協和も大きくなります。

自分自身の中での価値(認知の重要度)が大きいと認知的不協和も大きくなります。

先程の「パソコンを新しく購入した後に、同じパソコンの新機種が発売されることを知った」場合において、「パソコンがあまり重要ではない人」よりも「パソコンが重要という人」の方が、不快の度合いが高くなります。

このようにお客は購買を決めた直後に「購買決定はひょっとしたら間違っていたのではないか」という心理的なストレスを抱え、自分がした決断の正当性を確立する情報を集めようとします。

そこで、認知的不協和が解消されれば、反対に信頼感(ブランドロイヤリティー)が生まれ、顧客の紹介やリピート購買が発生するといわれています。

つまり「セキスイハウスのネットサイトやTV広告を一生懸命に見ている人の多くは、セキスイハウスを最近になって契約した人である」ということです。

認知的不協和の解消は満足度向上に使える→認知的不協和の解消方法

購入後や契約直後に生まれる不協和な状態を解消する行動として、3つの方法があります。

「パソコンを購入直後に、同じパソコンの新機種が発売されることを知った」を例に考えてみましょう。

1.変えやすい方の認知を変える

矛盾する認知のうち、どちらかを変えてしまえば認知的不協和は解消されます。

「新機種が発売される」という事実を個人で変えることはできませんが、新機種が発売された後に「買ったパソコンを処分して、発売された新機種を購入する」という行動をとることが該当します。

2.新しい認知を集める

たいていは認知そのものを変えることはできません。そこで、どちらかの認知と協和する情報を集めると認知的不協和は緩和されます。

「購入したパソコンの良い評判を探す」「新機種の悪い評判を探す」という行動をとることにより、「自分が選んだパソコンを購入してよかった」、または「新しいパソコンを買わないほうがいい」と思うようにすることが該当します。

3.認知の重要度を変える

どちらかの(または両方の)認知の重要度を変えることによっても、認知的不協和は緩和されます。

購入からしばらくたって「パソコンを購入したことに対する気持ちが小さくなった」「パソコンよりも気になることができた」ということが該当します。

お客は購買決断後に、その意思決定をサポートする情報を求めている

「自分のとった行動が正しかった」という肯定感を与えると、認知的不協和を緩和することができます。

「自分のとった行動が正しかった」という肯定感を与えると、認知的不協和を緩和することができます。

例えば、製品を購入後にサポートメールを送信したり、セミナー開催後に復習会を開催したりすると、「購入してよかった」「受講してよかった」というような肯定感をお客に持ってもらうことができ、顧客満足度の向上につながります。

そう考えると、新規の見込み顧客よりも契約直後のお客さんや既存顧客のほうがコンテンツを好意的に受け入れやすく、情報提供のしがいがあるのではないでしょうか。

古くからのマーケティングの格言にも「(売上アップをはかるなら)新規顧客の開拓より、既存顧客の維持のほうがたやすく、低コスト」といわれています。

つまり、顧客維持のために効果的なコンテンツ(情報の内容)はどのようなものなのかを理解することは重要で、「カスタマーリテンション(顧客維持)コンテンツ」と呼ばれています。

カスタマーリテンション(顧客維持)のための6つのコンテンツ

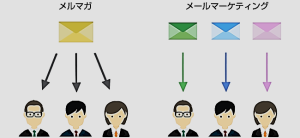

1.メールマガジン

企業やブランドとのコミュニケーションにこれ以上ポピュラーな方法があるでしょうか?

ソーシャルメディアが大きく変化している一方、メールマガジンはカスタマーリテンション(顧客維持)戦略の柱であり、ニュースやお知らせ、製品情報、イベント情報などを提供するキーとなります。メールマガジンは現在でも増加していますが、コミュニケーションチャネルの分散化によって新しいソーシャルメディアがそれに代わっていく場合もありますので、情報には敏感になっておきましょう。

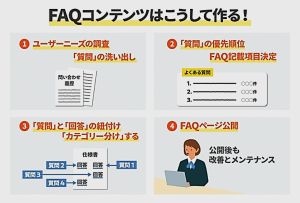

2.顧客サポートコンテンツ

FAQ、ヘルプ、製品ガイドなどは様々な媒体に対応する価値あるコンテンツです。

顧客が製品やサービスをより良く利用できるような重大な役割を担います。

大企業はコスト効率の良い顧客サポートを個々に提供するには規模が大きすぎることを知っています。例えばFacebook社がやっているように、企業は顧客自身で解決できるような、詳しく検索しやすいFAQなどで対応しています。

3.オンラインセミナー

オンラインセミナーは見込み顧客の獲得、見込み顧客から顧客への変化、その後のすべての段階において有用です。

オンラインセミナーは見込み顧客の獲得、見込み顧客から顧客への変化、その後のすべての段階において有用です。

貴社のサービス(新築やリフォーム)の理解を助け、質問をすることができるようにするべきです。

隔週でライブ説明会を提供している企業もあります。

録画オンラインセミナーでは、貴社の住宅の説明を簡単に繰り返し見ることができます。

4.製品ビデオ

短いビデオやスクリーンキャストは顧客の教育用に最もよく利用されています。 文章を読むより、見ること、聴くことのほうが理解しやすい場合が多いのです。

短く簡潔にまとめたものが好まれる傾向にあります。

5.ブログ

ブログ制作は見込みの段階から購買後までライフサイクルのすべてに渡るコンテンツソースです。

メールマガジン同様、ブログは顧客に企業情報のアップデートや製品情報、製品利用のアドバイスなどを知らせる優れたツールです。

ブログコンテンツは通常、Facebook、Twitterなどのソーシャルチャネルを通じて配信されます。

6.ソーシャルメディアコンテンツ

メールマガジンコンテンツのようなソーシャルメディアコンテンツは、まず第一に顧客に情報、アップデート、ブランドの魅力を提供し続けることにあります。

Facebook、Twitterといったソーシャルメディアは、リアルタイムでの反応があります。

顧客は好みに応じて、Eメール、ソーシャルメディア、モバイルのいずれか、あるいはいくつかの組み合わせなどで、ブランドコミュニケーションのチャネルを選択しますので、対応力をつけましょう。

認知的不協和と顧客生涯価値とコンテンツマーケティング

ここまでをまとめると…

顧客は「購入したことが正しかった」と評価したり(されたり)するため、さまざまな情報を欲し、認知的不協和を解消しようとします。

売った側は、顧客のために全力でサポートすることで顧客の信頼感を高める必要があります。

既存顧客は見込み顧客よりもコンテンツを好意的に受け入れ、拡散してくれる可能性が高いのです。

コンテンツマーケティングは、ファンを作る(応援団をつくる)ことを、最初の目標とします。

顧客生涯価値を踏まえて、リテンション(顧客維持)を実践しましょう。

さらに、既存顧客であれば、立ち上げた自社メディア(コンテンツマーケティングのプラットフォーム)への誘導が容易です。

オンライン経由でも、チラシのようなオフライン経由でも可能となります。

コンテンツマーケティングは、カスタマーリテンションには非常に有効な手段の一つであるのです。

紹介を倍増させる具体策~契約直後の認知不協和を逆手にとって信頼を得る

1.紹介は調印時が鉄則

紹介というものは「工事完了後、しばらくしてから自然に出るもの」とお考えではないでしょうか。

紹介というものは「工事完了後、しばらくしてから自然に出るもの」とお考えではないでしょうか。

これでは遅すぎます。

いくら誠実に仕事をしても、お客さまのイメージと食い違いがあったり、必ずしも良好な関係のまま引渡しができるとは限りません。

お客さまとの関係が最高潮に達するのは、契約(調印)のときです。この時に「ご契約ありがとうございます」「一緒に良い家をつくりましょう」で終わってはいけないのです。

その後に「お知り合いの方で、建築をご検討の方はいらっしゃいませんか」「ぜひ、ご紹介いただきたいのです」と、お願いしなければなりません。ここで、2つの法則を肝に銘じてください。

・紹介は「お願い」しないと出てこない

・紹介は双方の気持ちが最高潮になる「調印時」にいただく

◎購入者の立場からすると…契約締結時に紹介依頼がきたらこのことだなと思って冷静に対処すればよいのです。

2.契約後の気持ちを察する

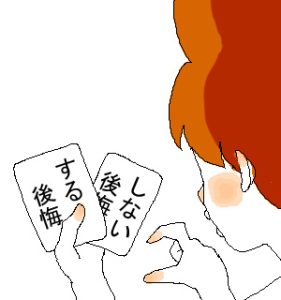

最高潮に達したお客さまの心理状態は、いったん調印してしまうと、

最高潮に達したお客さまの心理状態は、いったん調印してしまうと、

「わたしの決断は正しかったのかしら」と、軽い後悔に転じます。

その後は「他社のほうが安くて良い家を建てているのではないかしら」と考え出し、怖くて他社の住宅広告を見ることができないのです。

この契約直後の大切な時期に、こまめに電話や訪問をしてあげないと不信感が増してしまいます。

引き渡し後の楽しく浮かれた気持ちは3週間が限度といわれます。

その後は急速にあなたのことを忘れていくのです。

逆に、人間が3週間続けたことは習慣化して意識のなかに深く刻み込まれるといわれています。

このような心理状態を考え、アフターセールスのステップを工夫する必要があります。

さて、「紹介はお願いしないと出ない」という法則からすると、計画的にお願いする機会を設ける必要が出てきます。

3.紹介ネットワークをつくる

貴社の顧客(OB客)を、「カトレア会」(○○建設オーナーズクラブ)というような名前をつけて組織化しましょう。

まずは、良好な関係にあるお客さまを30人ピックアップします。1年に2回、親睦と新メンバーの紹介を兼ねて懇親会(グルメ旅行、そば打ち教室など)を開催して、最後に紹介をお願いします。

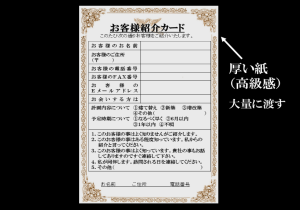

紹介は紹介カードを用意しておき、はっきりと「わが社の発展にご協力をお願いいたします」と、お願いすることが肝心です。

簡単な規約と謝礼(紹介1件で商品券3000円、契約できれば請負全額の1%、等)の規定をつくります。

簡単な規約と謝礼(紹介1件で商品券3000円、契約できれば請負全額の1%、等)の規定をつくります。

規約を定め、年に2回は懇親会(味噌づくり教室、生ハムづくり教室、グルメ旅行など)を開催して紹介をお願いします。

このように、30人の組織ができあがりますと、皮算用ですが、一人あたり5年間に1件の成約につながる紹介があれば(30人×0.2棟/年=6棟)、毎年6棟の受注を得ることができるのです。なかなか計算通りに行くとは限りませんし、紹介されたとしてもそれが受注に即決するわけではありませんが…

ちなみに「紹介カード」はコピーにコピーを重ねたような貧弱な用紙では書き込む気持ちになれません。

しっかりとした厚紙で、ゴージャスな体裁にしておけば、気持ち良く記入していただけます。

私の会社でも「お客さまカード」という名前を付けて会員を募っていました。

会社にとっても顧客にとってもお互いにメリットのあるものだと思っています。