BLOG

ブログ

「みりん」のもっと深い世界

日本酒と砂糖があれば、「みりん」は不要?と思うあなたに知ってほしい

なんで料理に入れるの?なくてもいいのでは?と考える人も少なくないようで、醤油や塩はそろえるが「みりん」は買っていない、という人もいるようです。しかし、長く使われてきた歴史と確かな効果が認められています。

「みりん」不要論が生まれた理由とは?

砂糖や醤油など味がハッキリした調味料と比べて、「みりん」の味は答えづらいですね。

しかし、砂糖や他の調味料では得られないメリットがあり、長く使われてきたのです。

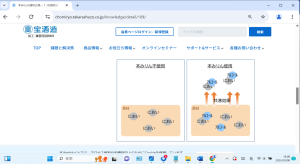

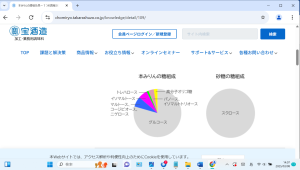

例えば、砂糖を構成する甘味はショ糖によるものですが、「みりん」にはブドウ糖やオリゴ糖など、様々な糖による複雑な甘味があります。

味を複雑に、そしてまろやかにしてくれる役割があり、煮物に使用すると味の染み込みが早くなるため煮崩れ防止にもなります。

現代では欧米でも精製された砂糖や人工甘味料に代わる健康的な調味料「MIRIN(SWEET COOKING RICE WINE)」として認識されています。

このように、料理をおいしく食べるためには必須の調味料と言えるのです。

「みりん」の必要性が正しく浸透しない理由には「みりん」のタイプが3つもあり、買ったはいいけど使い道がわからずに余らせてしまっているのではないでしょうか。3タイプそれぞれの使い方を知っておくことも重要です。

3つある「みりん」の違い

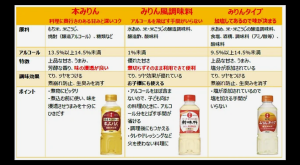

「みりん」には、「本みりん」・「みりん風調味料」・「発酵調味料」の3種類があります。

「本みりん」は酒類に分類されますが、「みりん風調味料」と「発酵調味料」は酒類の規定から外れるため酒税がかからず、その分価格も安くなっています。

「みりん風調味料」は「本みりん」に似せて作られた調味料で、「本みりん」とは原料や製造方法も異なります。

1.「本みりん」とは

「本みりん」は、いわゆる狭義の「みりん」です。

もち米や米麹など、酒税法で定められた原料で造られる「お酒」で、アルコール度数は14%前後あり、酒税の対象になるため価格は少し高めです。

酒税がかかっているため、酒類販売免許を持っているお店でしか販売できず、20歳以上でないと購入できませんので注意しましょう。

「本みりん」の味わいや風味の特徴は、コクとまろやかな甘み、芳醇な香りがあることです。

もち米に含まれるでんぷんが米こうじにより分解されてブドウ糖やオリゴ糖になり、タンパク質がアミノ酸に分解されて、コクやまろやかな甘みを生み出しています。

子どもが口にする料理に使用する際などアルコールが気になる場合は、十分に加熱してアルコールを飛ばす必要があります。

なお、同じ「本みりん」でも、味わいに違いを感じることがあります。

なお、同じ「本みりん」でも、味わいに違いを感じることがあります。

これは、添加糖類の有無や熟成期間や主原料となるアルコールの種類などが異なるためです。

いろいろと試して自分に合ったものを探してみると良いかもしれません。

【原料】米、米こうじ、焼酎(もしくは醸造アルコール) 【エキス分】45%以上(酒税法の定義では40%以上)

【アルコール分】14%前後 【塩分】含まれない

2.「みりん風調味料」とは

「みりん」に似せた調味料です。

「みりん風調味料」は、水あめ(糖類)、米・米こうじの醸造調味料、酸味料などをバランス良くブレンドした調味料です。

「本みりん」のもつ調理効果がありながら、アルコール分は1%未満でほとんど含まれていません。

酒税がかからないため、「本みりん」よりも安価で購入できます。

「みりん風調味料」は、水あめなどの糖類を多く含むため甘みを強く感じられます。

また、「本みりん」と比べてエキス分を多く含みます。

【原料】水あめ(糖類)、米・米こうじの醸造調味料、酸味料など

【アルコール分】1%未満 【エキス分】60%以上 【塩分】含まれない

3,「みりんタイプ調味料(醸造調味料)」とは

発酵で造られたアルコールをベースに糖類などを加え、アルコール度数は9.5%~14%前後あります。

ただし、そのままでは飲めないように塩を加えたり加塩発酵液を調合します。

塩辛くて飲めなければお酒ではないということで酒税法の範疇には入らず、どこでも販売することができます。

「本みりん」のように、まろやかな甘みやうまみがつけられることを特徴としています。

ただし、塩分が強いため、料理に使う際には注意が必要です。

【原料】水あめ(糖類)、米・米こうじの醸造調味料、食塩、アルコールなど

【アルコール分】10%前後 【エキス分】35%以上 【塩分】2%前後

多くの料理レシピで「本みりん」を指定する理由は、いくつかの役割があるからです。

使われる理由を知ることで、料理に対する意識が変わることでしょう。「本みりん」が持つ役割を6つ紹介します。

「本みりん」の6つの役割とは

「本みりん」は食材に様々な効果を与える役割を持っています。主に挙げられるのが、以下の6つです。

1.食材の臭みを取る

「本みりん」は、魚や肉など食材の臭みを取る役割があります。

それは「本みりん」がアルコール分を含む調味料だからです。

アルコールは、熱が加わると蒸発しますが、このときに食材の臭みの元となる成分も一緒に取り除く共沸効果があります。

食材に浸透したアルコールが加熱により臭みを食材から取り除いてくれるのです。

また、「本みりん」の様々な成分が臭みの元となる成分を覆い隠し、臭みを感じにくくさせる効果もあります。

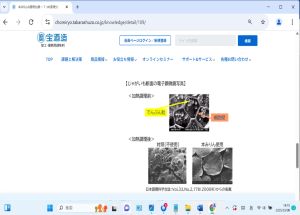

2.食材の煮崩れを防ぐ

「本みりん」に含まれる糖類とアルコールが食材の形を保て、煮崩れ防止の役割もあります。

例えば、じゃがいも(写真)は加熱すると、ペクチンという物質が溶け出して崩れやすくなります。

「本みりん」に含まれる糖類やアルコールはペクチンを溶けにくくするため、煮崩れを防止することが可能です。

3.コク深い味わいが出る

「本みりん」は、深いコクやうまみを付けるのにも役立ちます。

原料の米が分解されて作られたアミノ酸や有機酸や糖類といった成分です。

このようなアミノ酸や有機酸にさまざまな種類の糖類が複雑にからみあい、食材そのもののおいしさを最大限に引き出します。

4.まろやかな甘みを加える

「本みりん」の成分には糖類が多く含まれています。

ブドウ糖やオリゴ糖などの複数の糖類により甘みを引き出しているため、砂糖のような強い甘みとはまた違った、まろやかな甘みを感じられます。

また、芳醇な香りとエキス分によるうまみもあり、さまざまな調理に使われています。料理にまろやかな甘みやうまみを加えたいときに「本みりん」はおすすめです。

5.料理にてり・つやを加える

料理にてり・つやを加えるのも本みりんの役割です。

「本みりん」に含まれる糖類が食材の表面に膜を張ることで水分を保持するため、食材にてり・つやが生まれ、見た目を良くしてくれます。

6.うまみを染みこませる

「本みりん」は、食材に味を染みこみやすくする役割もあります。

「本みりん」に含まれるアルコールが食材に浸透する際に、他の調味料やうまみも一緒に食材に引きこんでくれるためです。

「本みりん」に含まれるアミノ酸や糖類なども材料に染みこんで行くため、料理の味付けが早まるだけでなく、均一に味を染みこませることが可能です。

「本みりん」と料理酒はどう違うの?

「本みりん」は14%前後、「料理酒」は13%前後と、どちらもアルコールが含まれています。

アルコールによる食材の臭み消しや、柔らかくする役割は、「本みりん」と料理酒のどちらにも共通するものです。

臭み消しや柔らかくすることを目的にするのであれば、「本みりん」、料理酒、どちらを用いても良いでしょう。

いっぽう、「本みりん」と料理酒とでは異なる部分もあります。料理酒には糖類がほとんど含まれていません。

料理酒は、塩分を含む「料理酒(加塩料理酒)」と、塩分を含まない「料理清酒(非加塩料理酒)」に分けられます。

料理に塩味を付けたいときは加塩された料理酒を使用するのがおすすめです。

塩味ではなく甘みを付けたいときは、「本みりん」を使用すると良いでしょう。

みりん(みりん類全般)の正しい使い方

ここまで、「本みりん」の役割と料理酒との違いについて説明してきましたが、一般的に「みりん(みりん類全般)」として販売されているものは「本みりん」以外にも2種類あります。それらの正しい使い方を紹介します。

「本みりん」

アルコールが多く含まれているため、料理の始めに使用して、加熱によりアルコールを飛ばす使い方をします。

煮物料理でを使用する際は、出汁を沸かして砂糖を入れるタイミングで「本みりん」を投入すると良いです。

また、料理で使用する前に、「本みりん」を加熱してアルコールを飛ばし、「煮きりみりん」にすることで非加熱調理にも使用できるようになります。

「みりん風調味料」

アルコール分は1%未満であるため、アルコールを飛ばすために加熱する必要はありません。加熱しない料理で「みりん」の調味効果を付けたいときにも手軽に使えます。

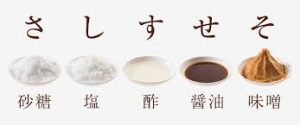

アルコールを飛ばす必要がないことから、『調味料の順番…さしすせそ』の前後でも気にせず使えるため、味の調整にも重宝します。

「みりんタイプ調味料(醸造調味料)」

「みりんタイプ調味料」は、「本みりん」のように多くのアルコールを含みます。

加熱してアルコールを飛ばすためにも、「本みりん」と同じように調理の序盤(最初)に使用するのが基本です。

また、「本みりん」とは異なり、「みりんタイプ調味料」には塩分が含まれています。

「みりんタイプ調味料」を使用する際は、塩やしょうゆは控えめに使用すると良いでしょう。

「本みりん」はこんなときにも役立つ

ご飯を炊くときやすし飯を作るとき

時間が経って、ご飯の粘りや弾力がなくなってしまい、炊き立ての食感が楽しめないと悩んではいませんか。

ご飯を炊くときに、お米1号に対して小さじ2杯ほど、少量の「本みりん」を加えると良いでしょう。

噛み応えのあるかたさと粘りのあるご飯が炊きあがります。

すし飯を作るときは、すし酢を合わせるときに、煮きりみりんを大さじ1杯加えると香ばしい香りが出ます。

魚に焼き色をつけるとき

食材に美味しそうな焼き色を付けるには、「本みりん」が便利です。豊富なアミノ酸や糖類により焼き色がつきやすくなります。魚に焼き色をつけたいときは、「本みりん」を利用してみると良いでしょう。

「本みりん」には、臭み取り、煮崩れ防止、コクと味わいを出す、まろやかな甘みを付ける、てりを出す、味を染みこませる、…などの役割があります。 使いこなせば料理の腕が上がります。