BLOG

ブログ

【間取りの変更はどこまで可能か?】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

冬至 次候 糜角解つる(しかつのおつる)

おせち支度

うちの実家は最近まで、毎年本格的におせち料理をつくっていました。「今日は数の子と黒豆!」「明日は伊達巻きを焼いて、お煮しめの野菜を切って…」といった祖母の陣頭指揮のもと、みんなでワイワイと台所に立ちます。

私はというと、大掃除の役回りなのですが、おせちをつくるのを傍目で見ていると、改めて気づくのが、どれも手間暇のかかるものばかりということ。

歳神さまにお供えし、家族一緒に食べる一年で最初の食事を、先人がどれだけ大切に考えてきたかがわかります。

ライフスタイルや食の好みが変化しても、おせちのおめでたさは変わりません。それぞれのいわれや縁起を、大切に受け継いでいきたいものです。

今日をたのしむ

【おせち】

季節の節目に神さまへ供える「節供(せちく)」が「お節(せち)」となり、やがてお正月の節供のみを指すようになりました。おめでたさを重ねる願いを込め、重箱に詰めます。

・数の子…ニシンの卵。数の多さに子孫繁栄を願います。

・黒豆…健康を意味する「まめ」との語呂合わせ。無病息災を祈願。

・田づくり…田畑の肥料でもあったイワシの稚魚に豊作を祈願。

・紅白かまぼこ…紅はおめでたさを、白は清浄さを意味します。

・栗きんとん…「きんとん(金団)」は黄金の布団のこと。商売繁 盛を願います。

・紅白なます…紅白の水引を模しています。

・昆布巻き…「よろこぶ」の語呂合わせ。

・伊達巻き…巻き物に似た形は、知識や文化を象徴しています。

【福の日】

お正月行事本来の意味やいわれを知って福を招く一日。日付はお正月前の29日を「ふく」と読む語呂合わせから。

ー旬の日ー

【大掃除】

今年は大掃除できましたか。

神社やお寺でも、笹のついた竹で埃(ほこり)を払う「すす払い」が行われます。

掃除を終えたら、お風呂に入ることをお奨めします。

一年の疲れを癒し、身も心もさっぱりとして新しい年が迎えられます。

【間取りの変更はどこまで可能か?】

前回のお話は、【「小庇」の奨めとエコシステム採用の覚悟】

https://heiwadai.jp/kobisasi/

についてお伝えさせていただきました。(青字のタイトルをタップするとこのタイトルの記事に飛びます)よかったら読んでみて下さい。

今回は、Q&Aシリーズ【間取りの変更はどこまで可能か?】というタイトルで、お話をさせていただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。

【マンションなら、原則かなり自由な変更を愉しめます!】

一戸建ての場合、木造なら柱を抜くと家が弱くなるなどの制限があるため、壁や柱が大幅に減る間取り変更は困難とされています。

確認申請用の平面図上で〇のしるしがあるところは、「通し柱」なので、まず抜けないと思ってください。

マンションの場合、空間を支えているのはメインなる柱と壁のみです。(ただし、ラーメン構造に限ります。壁式構法の場合はほとんど間取りはかえられませんのでアシカラズ)

なので、ラーメン構造であれば間仕切りの壁を取ってしまうこともできるし、間取りも変えられるのが最大の利点といっても差し支えありません。

マンションには共有部分と専有部分があり、ベランダ以外の専有部分を囲む「コンクリートの構造体」要するに、隣家や共有部分との境界となる壁やバルコニーに面した壁さえ残せば、全面ぶち抜きのワンルームにだって変えることさえ可能です。間取り変更は、一戸建てよりもずっと自由でフレキシブルといえます。間仕切り壁を全部取り払う全面リフォームでも、一戸建て住宅に比べて安い価格で済むのです。

また、雨の日など天候が悪くても工事ができ、予定通りに進めやすいのもマンションのいいところだといえます。

その代わりといっては何ですが、マンションではキッチンやバスなど給排水が絡んでくる水廻りの位置を変えるのが至難の業といえます。たとえば、図面上に「PS」と書いてあるところはパイプスペースといって、家中の給水と排水、排気用、電気、ガスのパイプが集まっている場所です。

パイプスペースはマンション内のすべての階において同じ位置にあるため、絶対に動かすことはできません。また、トイレもほとんどの場合、動かすのは不可能です。

なぜならば、同じ配管でもトイレは「汚水管」だからです。給排水管と違って、汚水管は動かすのが難しいとされているのです。もちろん、トイレ、(便器)自体の位置は動かせなくても、扉を2つ付けて2箇所使いにする、壁を動かして広めのトイレにするなど、いくらでも快適リフォームはプラン次第でどうにでもなるような気がしています。

………………………………………………………………………

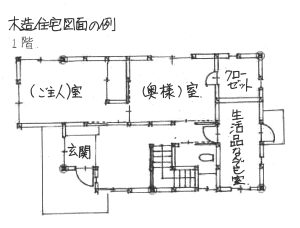

【1階】

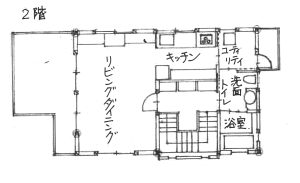

【2階】

図面上で〇の印があるところが「通し柱」。これは1階から2階までを貫いている柱で、木造住宅を支える要となるものです。リフォームの際は、通し柱は抜いたり、移動したりすることは原則できません。

それ以外は1階、2階、それぞれを支える「管柱(くだばしら)」で、この管柱も抜かないほうがいいのには違いありません。この他、壁も抜き過ぎると家が弱くなるので、注意は必要となります。

通常、通し柱は4本以上設置することになっていますが、この図面のH邸は通し柱が5本あり、少なくとも通し柱に関しては、より丈夫な家になっています。