BLOG

ブログ

薪ストーブと外廻りに拘る[環境⑦&外廻り]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

春分 初侯 雀始めて巣くう(すずめはじめてすくう)

連子鯛の日(れんこだいのひ)

海に身を投げた女性たちが化身したという、悲しくも美しい逸話をもつ魚がいます。

日本海西部や東シナ海に多く生息する黄鯛(きだい)、別名「連子鯛(れんこだい)です。

「連子」とは「かわいい」を意味する「ベンコ」が訛ったとも、次々と連なって獲れる様子をあらわしているともいわれています。

1185(元暦2)年3月24日、壇ノ浦の戦いで平家は滅亡しました。

戦いの舞台になった山口県には、そのとき、幼い安徳(あんとく)天皇とともに入水した女官たちが数多くいたそうです。

その女官たちが連子鯛となった、という伝説があります。

連子鯛は加熱しても、身はふっくらやわらかなのです。塩焼きや煮つけがオススメで、真鯛よりお手ごろな価格も魅力です。

・今日をたのしむ

【連子鯛の日】

1185(元暦2)年の今日、壇ノ浦の戦いで入水した貴族の女性たちが連子鯛になったという伝説にちなんで制定されました。

キラキラと輝く、黄みがかった桜色の鱗(うろこ)は平安女官さながらの美しさ。ほかの鯛と同様、これから旬を迎えます。

【彼岸明け】

7日間にわたる春の彼岸の最後の日。彼岸の間はこの世とあの世が通じやすいといわれています。ご先祖様への感謝と祈りを込めて仏壇の掃除やお墓参りを済ませましょう。

【檸檬忌】

今日は、短編小説『檸檬』で知られる大正時代の小説家・梶井基次郎(かじいもとじろう)の命日だったんです。

檸檬の果実は、正体不明の憂鬱にとらわれながら京都の街をさすらう主人公によって爆弾に見立てられるというお話です。

ー季節のケアー

【よもぎ湯】

今夜はよもぎ湯で疲れを取ることをお奨めします。

目を閉じて深く呼吸すると、よもぎの香りが体中を駆け巡ります。

【今日のレシピ】

ーよもぎ湯でしっとり。ー

- よもぎをよく洗い細かく刻みます。

- 鍋にお湯を沸かし、よもぎを入れて、10分間煮ます。

- 葉を取り出し、煮汁だけをお風呂のお湯に加えてかきまぜればできあがり!

◇材料

よもぎ‥‥5~10本

(先から約20cm)

水‥‥1L

【薪ストーブと外廻りに拘る[環境⑦&外廻り]

https://heiwadai.jp/housyanetudannbou/

というタイトルの内容でお伝えしました。

今回は環境シリーズの7話目と新シリーズ(外廻り)の1話目【薪ストーブと外廻りに拘る[環境⑦&外廻り]】をお伝えしたいと思います。(前回のタイトルにリンクが張ってあります。記事に飛びますので、よかったら青字をタップしてみて下さい。

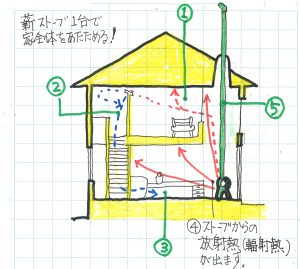

【薪ストーブの熱循環にに拘(こだわ)る】

薪ストーブを使うのであれば、1台で家中を温めることをお奨めします。とはいえ、離れた部屋には暖気が届きにくいと思います。機械で強制的に送り込む方法もありますが、できれば自然な対流の仕組みを利用して暖められれば、それに越したことはないと思っています。

そこで薪ストーブの上を吹抜けにするだけではなく、上昇した暖気が階段から降りてくるような、空気の道筋をつくります。暖気が各部屋をまんべんなく通り抜けられるようににプランニングすることで家全体を温めることができる…はずでした。

ところが、思い通りにはいかないものです。温められた空気は、上昇することはあっても、下降することはなく、階段を登りはしても降りてくることはありませんでした。理論的に考えても当然の理屈でした。

ただし、怪我の功名とでもいいましょうか、実際には家中を1台の薪ストーブで温めることは可能だったのです。なぜならば、薪ストーブは対流による暖房だけでなく、輻射熱の代表的な暖房器具だったからなのです。

もちろん、薪ストーブ暖房により1階は元より、吹抜けから暖気が上昇し2階まで温められます。温められた空気は降りてくることはありませんが、1階も2階も床、壁、天井どころか家全体が輻射熱で温められる結果となったのです。

ですが、対流による暖房も利用するためには、階段は吹抜けと離れた位置に設けると、より効果的です。

【薪ストーブ1台で家全体を暖める】

【外廻りに拘(こだわ)る】

外廻りは大きく分けると建物の「外部」そのものの部分と、その余白部分の庭、デッキ、カーポート、門などの「外構」とに分けられます。

それらの要素を明快に分けて考えるのではなく、双方に関係性をもたせ、その関係を曖昧にすることで、心地良さが増したり、小さな敷地でも奥行き感が演出できたりと、さまざまな付加価値を与えることが可能となります。

限られた敷地の、ほんの小さな部分でも、こだわりのひと手間や設(しつら)えが住まいを一変させます。日常生活を豊かなものへと昇華させるもっとも重要な要素のひとつといえるかもしれません。