BLOG

ブログ

マンションの壁、床、天井の音[防音の基本③]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

二百十日(にひゃくとおか)と防災の日

【9月の異称】

【防災の日】

【野分(のわき)】

【おわら風の盆】

ー旬の日ー

【9月の始まり】

【長月】

マンションの壁、床、天井の音[防音の基本③]

前回は【音による振動「防振」にも注意が必要[防音の基本②]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/sinndou/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は[防音のきほん]最終回3回目【マンションの壁、床、天井の音[防音の基本③]】を、お送りします。

【まずは、前回のお浚(さら)いから…】

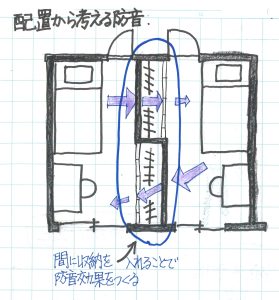

【家具の配置を工夫して音を遮る】

完全な防音はできませんが、設備を整えることで性能はよくなります。部屋に空気を入れたり出したりする吸(排)気口から音が入ったり出たりする場合も、防音タイプの吸(排)気口をなどを使うとさらに効果的ではありますが、多大な費用が掛かってしまいます。

音は、いったん気になるとどこまでも気になってしまいます。ところが線路脇の住宅へ引越して、「電車の音がうるさくて寝られない!」と嘆いていた人が、一週間で線路脇のベッドルームで熟睡できるようになると言います。

人間は音に関しては慣れると意外に鈍感になるものだということです。まずは多額の費用を掛けたとしても完全な防音はできるとは限りません、ならばまずは家具の配置などを工夫して、音を遮ることがお奨めです。

↑↑↑【前回のお浚いここまで】

【マンションでは子どもの足音’低温の重量衝撃音”に注意!】

マンションなどの騒音は、いったん気になり始めると、どこまでも気になってしまい、それがトラブルへと発展することが多い。特に子どもの足音など、’低温の重量衝撃音 ”には要注意です。上階と下階の間にあるコンクリート部分を分厚くしていくことで軽減されますが、構造的な問題もあり、十分な厚さにすればいいということでもありません。

【マンションの壁、床、天井の音】

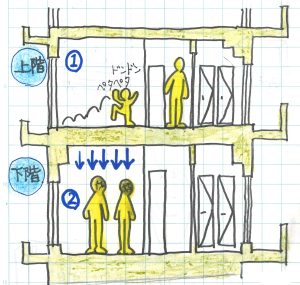

多くの人が集まって住むマンションでは、音に関するトラブルが発生します。上下階の関係で、一番問題になるのが、床から天井の音です。

特に子どもが床を歩く音、「ペタペタ」または、「ドンドン」という音です。

この音の正体が、【低温の重量衝撃音】といわれているものです。音を遮る材料は重く厚い材料なのであまり無制限に重くできず、低音を遮るのが難しくなります。また、音の数値だけでは判断ができないため、個人の間隔によるところがおおきいのが騒音トラブルの難しいところです。

【軽量衝撃音と重量衝撃音では感じ方も対策法も違ってきます】

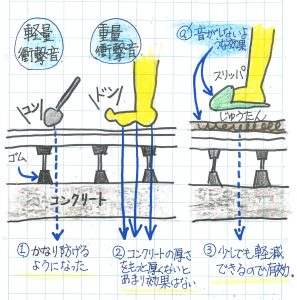

低音の重量衝撃音に大して、椅子を引きずる音や軽い物を落とした音が、【高温の軽量衝撃音】です。この軽量衝撃音は比較的抑えやすく、現在のマンションの床の仕様であればほぼ防げるようになりました。

ところが低温の重量衝撃音を防ぐためには、コンクリートなどの重い材料を厚くする必要があるので、構造的にもコスト的にも合いません。購入者のニーズに開発が追い付かず、新しい性能の物でもなかなか防げないのが現状です。

………………………………………………………………………

【軽量衝撃音と重量衝撃音の特徴と対策】

スプーンなどの落下音に代表される軽量衝撃音に対しては、現状の床仕様でもかなり防音効果が望めるが、人の足音などの重量衝撃音にはまだまだ対応しきれていないのが現状です。スリッパをはいたり、絨毯(じゅうたん)やカーペットを敷くことで多少は軽減されます。

《軽量衝撃音》…………→ かなり防げるようになった。

《重量衝撃音》…………→ コンクリートの厚さを、さらに厚くしないと十分な効果は得られない。

- a’音がしないような効果があり

- ① かなりふせげるようになった

- ② コンクリートの厚さをもっと厚くしないとあまり効果ない

- ③少しでも軽減できるので有効