BLOG

ブログ

「猛暑日」が50年後100倍の時代に

文部科学省と気象庁は先ごろ、レポート「日本の気候変動2025」を公表しました。 ( リンク https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html )

文部科学省と気象庁は先ごろ、レポート「日本の気候変動2025」を公表しました。 ( リンク https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html )

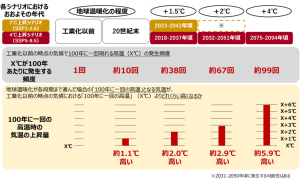

かつては発生頻度が“100年に1回”だった極端な高温が、現在は“100年に38回”程度発生しています。

このまま温暖化が進むと2075年以降には何と“100年に99回”に、つまり

100倍の高頻度になる可能性などが記されています。

レポート解説の前に、これからの家づくり「核心コンセプト」を確認

地球温暖化の影響で、豪雨や台風による災害が増加する傾向にあります。

そのため、「災害に強い家づくり(リフォーム)」がこれからの注目点になっています。

具体的には、耐震性、防水性、断熱性、そして停電や断水に備えるための設備などが挙げられます。

■温暖化と災害の関係:

地球温暖化により海水温が上昇し、大気中の水蒸気量が増加している。

このため局地的な大雨や、日本周辺海域の温度上昇により台風の勢力が強まる傾向にある。

日本中のあらゆる地方は、台風や豪雨による被害を受るリスクが大きいと言える。

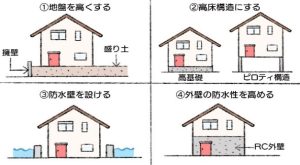

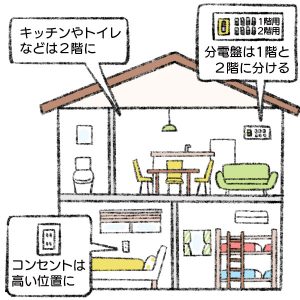

■災害に強い家づくりのポイント:

耐震性:地震の揺れに耐えられるように、耐震等級の高い住宅を提案(制震ダンパーや免震構造)

防水性:浸水対策として、基礎を高くしたり、止水板を設置 外壁や窓の防水性能を高める。

断熱性:高気密・高断熱化で冷暖房の使用を抑え、省エネ、快適(安全)を提案

停電・断水対策:太陽光発電や蓄電池を導入、雨水タンクを設置、非常食や飲料水を備蓄する収納計画

その他:回遊性のある間取りは、災害時に避難経路を確保しやすく、平常時も家事動線を効率化できる

観測結果レポート:平均気温の上昇とともに極端な高温の頻度が増加している

■おもなポイント

世界と日本の年平均気温は、さまざまな時間スケールの変動を伴いながら上昇している。

日本国内では、真夏日、猛暑日、熱帯夜等の日数が増加しており、冬日の日数は減少している。

都市域では、地球温暖化に都市化の影響が加わり、気温の上昇率が高くなっている。

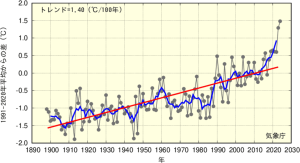

■日本の年平均気温の上昇率は世界平均よりも高い

国内の都市化の影響が比較的小さいとみられる15観測地点で観測された年平均気温は、変動を伴いながらも長期的に上昇しており、1898年から2024年までの上昇率は100年あたり1.4℃。とくに1990年代以降、高温年が頻出している。また、日本の平均気温の上昇率は世界平均よりも高い(図1)。

図1 日本の年平均気温偏差の経年変化

黒の折れ線は各年の平均気温の基準値からの偏差、青の折れ線は偏差の5年移動平均値、赤の直線は長期変化傾向。基準値は1991〜2020年の30年平均値。5年移動平均値は

赤丸(その年と前後2年を含めた5年分)の平均をとった値が青線。5年移動平均をとることにより、年ごとの短い周期の変動を取り除き、これらよりもゆっくりした変動を抽出することができる。赤直線は大きな傾向を示す。

(出典:気象庁「日本の気候変動2025」)

真夏日、猛暑日、熱帯夜が増加し、冬日は減少している

国内13観測地点の観測によると、1910年以降(熱帯夜については1929年以降)、真夏日(最高気温が30℃以上)、猛暑日(同35℃以上)、および、熱帯夜(最低気温が25℃以上)の日数は、いずれも増加している。

とくに、猛暑日の日数は1990年代半ばを境に大きく増加している。

また、2018(平成30)年7月や2023(令和5)年7月の猛暑などの、近年の猛暑事例のいくつかは、地球温暖化の影響がなければ起こり得なかった事象であったことが統計学的解析によって示されている。

同期間における冬日(最低気温が0℃未満)の日数は減少している

大都市の気温は温暖化とヒートアイランド現象で全国平均を上回る割合で上昇している。

都市域では、都市化の影響が比較的小さいとみられる15地点平均と比べ、気温の上昇率が高い。

また、都市化率が高いほど気温の上昇率も高い。

1950年代後半から1970年頃にかけて、東京などの大都市と15地点平均の差が急速に広がった。

一方、都市化による気温の上昇傾向は、冬季、日最低気温で特に明瞭。都市化による気温上昇は夏より冬の方が大きい。

都市化による気温上昇は、日最高気温に比べて日最低気温に現れやすい。

平均気温の上昇および極端な高温の発生頻度・強度の増加が予測される

いずれの温室効果ガスの排出シナリオにおいても21世紀末の世界と日本の平均気温は上昇すると予測される。

これに伴い、日本における多くの地域で猛暑日や熱帯夜の日数も増加すると予測される。

4℃上昇シナリオでは、21世紀末の日本の年平均気温は約4.5℃上昇し、猛暑日は全国平均で約18日増加すると予測される。

また、工業化以前の気候では「100年に1回」だった極端な高温が、ほぼ毎年発生すると予測される。

図2 100年に1回の極端な高温の発生頻度と強度の変化

上段は、2℃上昇シナリオおよび4℃上昇シナリオにおいて、各々の地球温暖化レベルが見込まれるおおよその年代を示す。

中段(灰色枠)は、工業化以前の時点の気候で100年に1回現れる極端な高温が、20世紀末(1981~2010年)および各々の地球温暖化レベル(1.5℃、2℃、4℃上昇時)でどれくらい発生しやすくなるかを示す。

下段(薄橙色枠)は、20世紀末および各々の地球温暖化レベルにおける「100年に1回の高温」となる気温が、

工業化以前の時点の気候における「100年に1回の高温」と比べてどれくらい上昇するか(強度)を示す。

すでに海面は100年間で世界平均17cm上昇

地球温暖化が進むと海面上昇が進むと聞きますが、一体どうして地球温暖化で海面上昇が進むのでしょうか?

海面上昇の仕組みは2種類あります。

原因①:氷河や氷床の融解

南極やグリーランドのような大陸の上にある氷河や氷床が溶けたらその分だけ海面が上昇します。

海に浮かぶ南極の氷は解けても海面上昇しません。

原因②:海水温上昇による熱膨張

海水温が上昇すると水は膨張します。海面から上空500mまでが2℃上昇すると、海面は25cm上昇すると言われています。

気象庁によると、実際に海水温は日本近海では2022年までの100年間に平均して1.24℃上昇していて、これも海面上昇に寄与しているといえます。

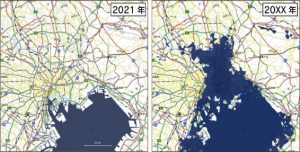

上図は3m海面上昇した場合の関東水没(産総研地質図Naviを用いて作成)