BLOG

ブログ

【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐②]】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

清明 次候 鴻雁北へかえる(がんきたへかえる)

思い出のパン

日本にパンが伝わったのは1543(天文12)年のこと。鉄砲とともにポルトガルから伝わったといわれています。しかし多くの人が知るようになったのは、それから300年あまりあとの幕末。戦時の携行食として注目され、明治時代には神戸や横浜といった港町を中心にパン食文化が広まりました。

さて、あなたの「思い出のパン」はどんなものでしょうか。オレは小さな頃に大好きだった、近所のパン屋さんのクリームパン。今でもクリームパンは大好物です。高校の売店で人気だった生クリーム入りのアンパンも忘れられません。また、オレの住む町には金曜日の夕方、音楽を流しながらパンの移動販売車がやってきます。近所の子供たちが一斉に集まり、あれこれ悩む姿はたまらなくかわいいものです。このときのパンがいつか誰かの「思い出のパン」となるのかもしれません。

【今日をたのしむ】

【パンの記念日】

1842(天保13)年の今日、軍学者・江川太郎左衛門英龍(ひでたつ)が、兵糧として日本ではじめてパンをつくりました。小麦粉と卵、砂糖を原料とするシンプルなもので、焼き上げたあとに乾燥させる「乾パン」でした。

【信玄公忌】

今日は川中島の合戦で知られる、戦国時代の名将・武田信玄の命日です。信玄の菩提寺である乾徳山恵林寺(けんとくざんえりんじ)(山梨県)の境内には露天が並び、巫女舞や太鼓演舞などを奉納、信玄の遺徳を偲びます。

ー旬の日ー

【パンの日】

今日はパンの日です。

千八百四十二年の四月十二日に、時の軍需学者江川太郎左衛門により

日本人で初めてパンの製造がおこなわれました。

アヘン戦争が起こり、日本が諸外国に攻め入られることを恐れた

幕府が兵糧として作らせたものでした。

【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐②]】

73 5戊【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐①]】3-226(1)~227 (末)

前回は新シリーズ【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐①]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/seisinnkouhou/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐②]】をお伝えさせていただきます。

まずは、前回のお浚(さら)いからお伝えします。

【耐震とは異なる制震、免震という考え方】】

地震に倒れない建物を設計することを、一般的に「耐震設計」ト言います。「耐震(たいしん)」という文字通り、とにかく強くて固い建物にして地震に耐えるという力技での考えから基本設計されるものです。

この耐震の設計方法が大正時代後期(関東大震災後)に提案されてから90年ほど経ちますが、この考え方ではあまり高い建物は建てることが不可能だといえます。

建物を高くすればするほど1階(階下)部分の柱や壁を大きく丈夫にしなければならず、結果として1階部分が使い物にならなくなる可能性が生じるからです。これでは何のために高層にするのか分かりませんね。

………………………………………………………………………

※イラスト

【高層になるほど1階が使えなくなる!?】

耐震の設計では、建物が高くなれば高くなるほど柱や梁を太くしなければならないため、1階が柱だらけになったり、柱が太くなり過ぎ、使える空間がなくなってしまう!?

………………………………………………………………………

それでも地震大国日本に高い建物を建てようとする研究は進み、その中で日本の伝統的な木造住宅が注目されるようになりました。それは、地震の力に単に抗(あらが)うだけではなく、柔道で言われる「柔よく剛を制す」という考え方を基にしたものです。

要するに、「柔軟性のあるものは強いものを上手に抑えることができる」という理屈を応用したもので、この考え方は「制震」と言われています。

前回ここまで…

………………………………………………………………………

今回ここから

最近では、建物に地震の力をできるだけ伝えないように考えられた「制震(せいしん)」「免震(めんしん)」トいった工法も考え出されています。制震、免震ともに建物に伝わる地震の力を弱める発想で、耐震とは似て非なるもので、まったく違う考え方になります。

………………………………………………………………………

※イラスト(a)

【耐震】

耐震は地震の力をそのまま柱や壁で受けるため、壁を強くする必要が大。

※イラスト(b)

【制震】

制震は、横からの力を柔らかく吸収させることで、建物に架かる力を弱める。

※イラスト(C)

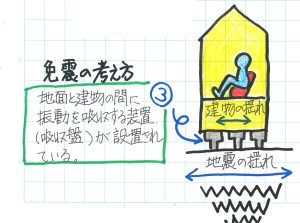

【免震】

免震は建物の基礎部分で地震を吸収するシステム。建物の揺れは弱くなる。

………………………………………………………………………

【耐震】ー建物の構造を固く、強くして地震の力に耐える考え方】

建物の構造を固めて強く丈夫にして、地震を受けても倒壊しないようにするのが耐震設計の基本です。まさに「剛の建物」と言えます。地震での横揺れに対し、横からの力に耐えられるよう柱や梁だけでなく、耐力壁(たいりょくへき)や斜めの補強材(筋違い、ブレースともいいます)があればあるほど、耐震性が高いことになります。

ところが、耐震性を高めれば高めるほど反力が発生し、現在の【耐震】は耐震の限界にきているともいえます。

大地震が起きた際、壁などにひびが入るのは、壁に大きな力がかかるからです。こういった壁は再度補強しないと、次の地震のときには大きな被害に合うことになる可能性が高いので、地震の後には必ず綿密な点検が必要です。

【制震ー地震の力を建物内で吸収して弱める】

五重塔は背の高い木造建築であるにもかかわらず、過去のどんな大地震にも耐え、残っているものが少なくありません。このような建物は、本来しなやかな性質を持つ木材が、さらに大工さんの「匠の技」とも言えるクッション性の高い繋ぎ方で建てられ、地震の力を柔軟に吸収しながら耐えられるように作られているのです。

こういった構造を「柔構造」ト言いますが、この設計方法は長い年月を経て1970年ごろ、超高層の建物が多く建つようになってから注目されるようになりました。

新しい設計手法が、実はコンピューターもない時代の大工さんが考え出した方法を見習ったものであることは、大変興味深いところです。ところが、元をたどれば、木材の元の姿、自然の樹木の知恵を活かした工法なのです。

樹木は細くてもしなやかに横の力に耐えています。この先、研究が進めば制震方法もどんどん進化し、樹木により近づいた工法になる可能性があります。

【免震ー地震の力を基礎部分で吸収し弱めてしまうー】

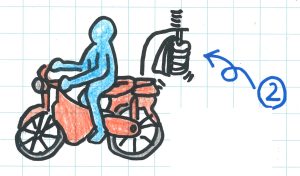

建物自体が地震のエネルギーを吸収して弱めてしまう制震に対して、基礎部分で地震の力を弱めてしまおうというのが免振です。この考え方の原理は、簡単、明瞭に説明してしまうと蕎麦(そば)屋さんのバイクの出前機のようなものです。

出前機は、バイクが揺れても出前箱(岡持ち)の取り付け部分がクッションとなって、出前箱があまり揺れないようになっているのです。

これと同じように、地面と建物の間に入れた免振装置が振動エネルギーを吸収し、建物に伝える地震の力を軽減するのです。ですから、地盤が大きく揺れても建物自体はそれほど揺れないということになります。

家具の転倒などがあまりない、ということで近年注目を浴びています。ただし、東日本大震災から、14年となりますが、免振工法採用された建物で大地震に見舞われたという実績がないため、実際の地震で対応できるかどうかは定かではありません。

また、あらゆる規模での建築物に有効ですが、コストがかなり高額となってしまうのが難点でもあります。

耐震設計も制震、免振設計もその建物にもっとも影響を与えるような大きな地震をまだ体験していないことは確かで、不安もありますが、優れた技術であることに疑う用地はありません。

木造住宅用の免振工法もいくつか提案されてきていて、予算的に合えば検討してみるのもいいかもしれません。

いろいろな工法があると、どれが一番安全で有効かということが関心の的となります。ところが、耐震より制震、制震より免振が新しい分だけ優れた工法で安全、という発想はするべきではないと思います。

どの工法でも、同じ規模の地震(震度)に対する安全性は基本的にそれほどの差はないと思うからです。

………………………………………………………………………

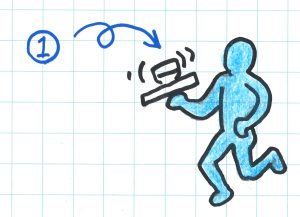

①人はこぼれ落ちないように、上手くお茶などを運びます。人の身体がまさに免振といえます。

免震のお手本

②蕎麦屋さんの出前機は免振のお手本といえます。

③揺れを吸収する吸収盤

【免振の考え方】

地面と建物の間に振動を吸収する装置(吸収盤)が設置されている。1階でも、高い階でも揺れの大きさがそれほど変わらない。吸収盤は、建物全体を支えながらも左右に揺れても大丈夫なものが使われています。