BLOG

ブログ

地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐①]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

蟄 末侯 菜虫蝶と化す(なむしちょうとかす)

『蛍の光』と『仰げば尊し』

音楽を耳にして、忘れかけていた出来事や感情が呼び起こされた経験をおもちの方は多いでしょう。例えば今の時季、『蛍の光』や『仰げば尊し』を聞けば、おのずと卒業式が思い出されますよね。

ふと気になり調べたところ、この2曲の原曲は外国生まれ。『蛍の光』はスコットランド民謡、『仰げば尊し』はアメリカの歌とみられているそうです。100年以上歌い継がれているにもかかわらず、日本語作詞者は不明。「音楽に国境はない」の言葉そのままに、国も時間も飛び越えて、日本の卒業式の定番となっています。

・今日をたのしむ

【ミュージックの日】

3(ミュー)月19(ジック)日の語呂合わせから。クラブやライブハウスなど、多彩な舞台で活躍するミュージシャンの活動振興のために制定されました。

【卒業式】

卒業式のはじまりは、明治時代まで遡(さかのぼ)ると言います。上記2曲のほかにも『贈る言葉』『翼をください』などが定番曲。

【道後温泉まつり】

毎年3月19~21日に道後温泉(愛媛県)で開催される春を告げる祭り。温泉に感謝する湯祈祷(ゆきとう)にはじまり、名物の長寿餅つき、郷土芸能大会、時代衣装のパレード、法被(はっぴ)を着た女性による女神輿(おんまみこし)かきくらべなど、街全体が賑わいます。

・季節をたのしむ

【ワカメ】

ワカメは初夏に胞子を放出し、冬に生長、春に旬を迎えます。肉厚で磯の香り漂う生ワカメはこの時季だけ。豊富な食物繊維が血液をサラサラにしてくれます。

ー旬のことばー

【北窓ひらく】

冬の間ずっと閉め切られていた北窓(きたまど)を開くことになりました。

思い切って窓を開き、春風を入れることをお奨めします。

ベッドの下も本の隙間も、部屋中が、温かな風に満ちてゆきます。

【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐①]】

前回は新シリーズ【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐①]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/jibannhokyou/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐①]】をお伝えさせていただきます。

【耐震とは異なる制震、免震という考え方】】

地震に倒れない建物を設計することを、一般的に「耐震設計」と言います。「耐震(たいしん)」という文字通り、とにかく強くて固い建物にして地震に耐えるという力技での考えから基本設計されるものです。

この耐震の設計方法が大正時代後期(関東大震災後)に提案されてから90年ほど経ちますが、この考え方ではあまり高い建物は建てることが不可能だといえます。建物を高くすればするほど1階(階下)部分の柱や壁を大きく丈夫にしなければならず、結果として1階部分が使い物にならなくなる可能性が生じるからです。これでは何のために高層にするのか分かりませんね。

………………………………………………………………………

【高層になるほど1階が使えなくなる!?】

耐震の設計では、建物が高くなれば高くなるほど柱や梁を太くしなければならないため、1階が柱だらけになったり、柱が太くなり過ぎ、使える空間がなくなってしまう!?

………………………………………………………………………

それでも地震大国日本に高い建物を建てようとする研究は進み、その中で日本の伝統的な木造住宅が注目されるようになりました。それは、地震の力に単に抗(あらが)うだけではなく、柔道で言われる「柔よく剛を制す」という考え方を基にしたものです。

要するに、「柔軟性のあるものは強いものを上手に抑えることができる」という理屈を応用したもので、この考え方は「制震」と言われています。

………………………………………………………………………

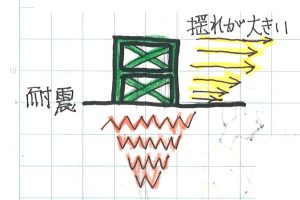

【耐震】

耐震は地震の力をそのまま柱や壁で受けるため、壁を強くする必要が大。

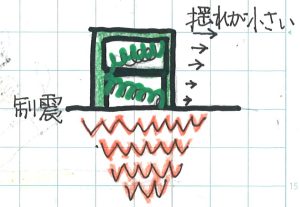

【制震】

制震は、横からの力を柔らかく吸収させることで、建物に架かる力を弱める。

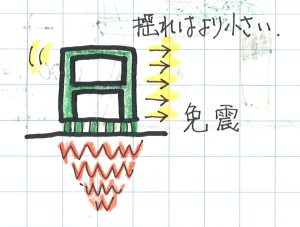

【免震】

免震は建物の基礎部分で地震を吸収するシステム。建物の揺れは弱くなる。