BLOG

ブログ

大窓は庇、大空間は折半屋根に拘る[外廻り⑨]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

立冬(りっとう)初候 【山茶始めて開く】

冬の北風

木枯らし1号が吹いたというニュースは、いよいよ冬が近づいてきたという合図。

木枯らしは、日本列島の西に高気圧、東に低気圧が位置する冬型の気圧配置、いわゆる「西高東低」となった際に吹くからです。

思わず首をすくめるほどの冷たさと勢いは、さすが「木を吹き枯らす」と名づけられただけあります。

木枯らしは平野部で吹きすさぶ一方、各地の名峰からは「颪(おろし)」と呼ばれる強い風が吹き下りてきます。

赤城山(群馬県)の「赤城颪」、比叡山(滋賀県)の「比叡颪」、六甲山(兵庫県)の「六甲颪」などが有名です。

六甲颪(ろっこうおろし)なんて野球??ファンならだれでも聞いたことはありますよね。

・今日をたのしむ

【木枯らし1号】

木枯らしは東京地方と近畿地方で観測されます。

①西高東低の気圧配置

②最大風速秒速8m以上

③西北西から北向き(東京)・北寄り(近畿)

④10月半ば?11月末に吹く(東京)・霜降(そうこう)?冬至に吹く(近畿)という、4つの基準を満たせば木枯らしと認定されます。

【皮膚の日】

11(いい)月12(ひふ)日の語呂合わせ。木枯らしや颪(おろし)で乾燥した肌は、きちんと保湿していたわりましょう。

ー立冬◇次候ー

【地はじめて凍る】

北国では真っ白な空の下で葉を落とした枝の間を初雪が舞い降りています。

冬の冷気が大地にしみ渡り、朝夕の冷え込みがぐっと増しました。

土の上には霜柱が立ち、窓には露が結びます。

寒気とともに、葉もの野菜の甘みもぐんと増してゆきます。

【大窓は庇、大空間は折半屋根に拘る[外廻り⑨]

前回は【庇と水切り、ウッドテラス囲われ方に拘る[外廻り⑧]】

https://heiwadai.jp/hisasitomizukiri/

というタイトルでお伝えしました。

今回は【大窓は庇、大空間は折半屋根に拘る[外廻り⑨]】をお伝えしたいと思います。(前回のタイトルにリンクが張ってあります。記事に飛びますので、よかったら青字をタップしてみて下さい。

【大きな庇は積雪対策には無くてはならない設備】

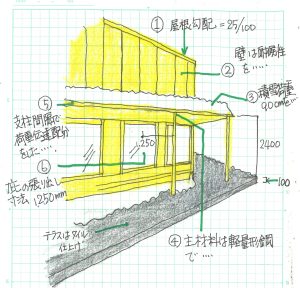

①屋根勾配=25/100

[1]壁は耐候性を考慮し、ガルバリウム鋼板縦平葺きにしました。

[2]積雪荷重は90cmを見込んでいます。

[3]主材料は軽量形鋼(軽量鉄骨)で組んでいて、仕上げ材はガルバリウム鋼板、厚さ0.4mmの大平葺き。

②テラスはタイル仕上げ

③庇の張り出し寸法1250mm

[4]支柱間隔で荷重伝達配分をした設計としています。

【大型の窓廻りには庇を設置計画することに拘(こだわ)る】

玄関は人を招き入れる開口部で、窓は採光と換気の役割を担(います。その上さらに大開口ならば庇が備わることで機能を十二分に発揮できます。この建物の庇張り出し寸法は、およそ1200mmあります。

夏季は強烈な日差しを避け、降雨の際には家の劣化を守る役割を果たします。とりわけ寒冷地では24時間で30cm以上の雪が降ることは日常茶飯事で、その度に外出する際の雪かきは避けられません。

庇があることで建物周辺に空き地をつくり出し、外出時のアプローチの確保が可能となります。

おそらく災害時の際にも絶大なる効果が見込めるのです。

………………………………………………………………………

【折半で仕上げた屋根に拘(こだわ)る】

折半で仕上げた屋根は一般的には梁なしで大空間をつくるため、工場やカーポート、物置きなどでよく使用されている建材です。住宅でも以前から一部の建築家によって使用されてきましたが、工場のような外観が嫌われて最近ではあまり見かけなくなりました。

ところが、逆にその性能の良さから、1部の建築屋や工務店では頻繁に使われるようになってきています。実に5~6mは途中に梁なしで屋根を架けることができますので、鉄骨造でした実現できなかった空間が木造でも簡単につくることが可能なのです。

雨の音と熱さ対策は屋根の裏面に発泡ウレタンを吹き付けたり、特殊な遮熱塗料を塗装したりすれば解決します。

………………………………………………………………………

【性能も高い近代工場や倉庫のような雰囲気の折半屋根】

※イラスト②

[1]折半の形状を隠すようなデザインが一般的ですが、敢えて折半の特徴を意識した軒先のデザインにしています。

[2]折半の材質はガルバリウム鋼板。アルスター鋼板。ステンレス鋼板などがあり、予算に合わせて選ぶことをお奨めします。