BLOG

ブログ

音による振動「防振」にも注意が必要[防音の基本①]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

立秋(りっしゅう)初候 涼風至る(りょうふういたる)」

夏の甲子園

今年も夏の甲子園が開幕しました。兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場を舞台に、球児たちが熱戦を繰り広げています。

今年の夏の甲子園大会は各地で摂氏40℃越えの猛暑を記録し、その影響で今までにないルールが適用されているくらいです。

甲子園が始まると、郷土愛が呼び覚まされますよね。ふるさと代表の試合は欠かさずチェックし、勝ったとなれば一日ご機嫌。たとえ負けたとしても心からの拍手で健闘をたたえる、という方も多いことでしょう。生まれ故郷が離れた場所で暮らしている知人は、甲子園がはじまると郷里が少し近くなるような気がするそうです。各代表校の地元も熱く盛り上がり、しばらくは日本中が高校球児に夢中になる日々が続くはずです。

・今日をたのしむ

【野球の日】

8(や)月9(きゅう)日の語呂合わせから制定。夏の甲子園の正式名称は「全国高等学校野球選手権大会」。1915(大正4)年に始まり、米騒動や戦争による中断を挟みつつ開催数は100回を超えました。

【長崎忌(長崎原爆の日)】

1945(昭和20年)8月9日、長崎市に原子爆弾が投下されました。長崎市では世界平和を祈る「ながさき平和の日」としても定めています。

ー季節のケアー

【夏風邪に注意】

体力を消耗しやすい夏は風邪が長引きやすいので

注意が必要です。

風邪っぽいと感じたら、早目の対応を取りましょう。

【回復を早めよう】

水分と消化の良い食事をしっかりと摂り、たっぷり睡眠をとることが大事です。

冬とは異なり、夏の風邪ウイルスは高温多湿を好んで繁殖します。

部屋の喚起を小まめに行いましょう。

熱が高くなければぬるめのお風呂に浸かって肌に付着している菌を流しましょう。

【音による振動「防振」にも注意が必要[防音の基本②]】

前回は【防音は見えない部分だが、重要な要素[防音の基本①]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/bouonnnokihonn/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は新シリーズ[防音のきほん]1回目【防音は見えない部分だが、重要な要素[防音の基本①]】を、お送りします。

【まずは、前回のお浚(さら)いから…】

【防音は「遮音」と「吸音」のセットで対応すると効果的】

この、音の反射を避けながら遮(さえぎ)ることが家の「防音」に繋(つな)がります。防音には「遮音(しゃおん)」と「吸音(きゅうおん)」の2つの側面から考える必要があります。

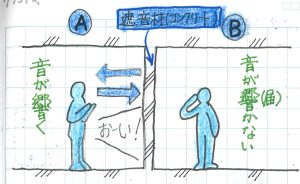

遮音は、音を遮ることです。何か物体を介することで、それ以降、音が届かないようにするのが目的となります。遮音材には、重くて厚い材料が有効です。厚いコンクリートが一般的ですが、鉛などはもともと比重が重く、薄い材料でも音を遮るため、遮音材として多く使われています。

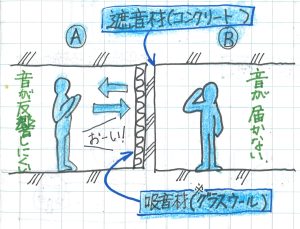

【防音材には遮音材と吸音材を抱き合わせで使用する】

遮音材を用いることで隣のBの部屋には音が届かないが、Aの部屋の中では音が響いてしまいます(上図イラスト①)。遮音材と吸音材をセットで用いると部屋の中にも反響し難(にく)くなる(下図)。

【遮音材(コンクリート)】

【遮音材(コンクリート)】【吸音材(グラスウール)】

※グラスウール…ガラス繊維(グラス)でできた綿状(ウール)の断熱材。空気の隙間があり、吸音材として用いられる。

↑↑↑【前回のお浚いここまで】

………………………………………………………………………

【気をつけたい音による振動「防振」】

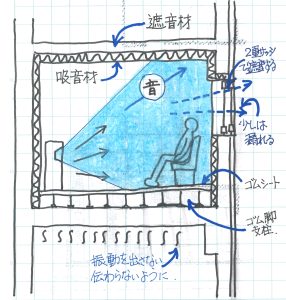

防音は、遮音と吸音の一式で考えなければなりません。音が出るところから向こう側に行かないよう遮音し、同時に吸音材で音を吸収するということになります。

意外にもう一つ厄介なものが、「音による振動」です。騒音は上下階で問題になることが多いので、「防振」するとは、床にゴムシートやゴム脚支柱などを使用することで振動を伝わらせないようにします。

木造住宅では、防音シートと呼ばれるものを2階の床などに入れて、1階に振動が伝わらないようにします。

………………………………………………………………………

【防振にはゴム材が有効】

防音は基本的に遮音材と吸音材でセットで取り付けると効果的なのですが、それ以外には、なるべく振動を伝えないように、防振効果のあるゴム材を使用します。

①振動を発生させない、伝わらないように

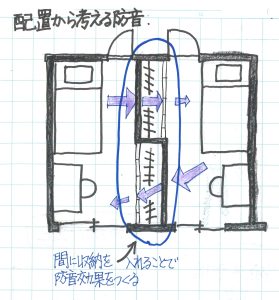

【配置から考える防音】

遮音材や吸音材を使用せずに収納などの配置を工夫することで、それが音の障壁となり、隣へ伝わりにくくなります。それらも防音対策として効果的といえます。

②隣の部屋との間の間仕切りに収納を配置することで防音効果をつくります。

………………………………………………………………………

【家具の配置を工夫して音を遮る】

完全な防音はできませんが、設備を整えることで性能はよくなります。部屋に空気を入れたり出したりする吸(排)気口から音が入ったり出たりする場合も、防音タイプの吸(排)気口をなどを使うとさらに効果的ではありますが、多大な費用が掛かってしまいます。

音は、いったん気になるとどこまでも気になってしまいます。ところが線路脇の住宅へ引越して、「電車の音がうるさくて寝られない!」と嘆いていた人が、一週間で線路脇のベッドルームで熟睡できるようになると言います。

人間は音に関しては慣れると意外に鈍感になるものだということです。まずは多額の費用を掛けたとしても完全な防音はできるとは限りません、ならばまずは家具の配置などを工夫して、音を遮ることがお奨めです。