BLOG

ブログ

空間の広さは「座る」姿勢によって決まるのです。「座る姿勢①」

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

小寒 初候 芹乃栄う(せりさかう)

七草粥(ななくさがゆ)

今日、「春の七草」と呼ばれる、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロが入った七草粥をいただけば、一年間、無病息災で過ごせるといわれています。

せりとナズナ以外、普段耳にする機会がないように思うのは、鎌倉時代の書物に記された名前であるため、現代ではゴギョウ=ハハコグサ、ハコベラ=ハコベ、ホトケノザ=タビラコ、スズナ=カブ、スズシロ=大根となります。

七草粥は、寒さに負けず芽吹いた若菜の清新な生命力に健康を願うならわしです。

春の七草が手元になくとも、スーパーや生協などで、七草粥セットなるものをまとめて買うこともできます。

それにわざわざ七草揃えずとも、冷蔵庫にある葉物野菜を用いてでも問題ありません。

七草もどきでも、英気を養いましょう。

今日をたのしむ

【人日(じんじつ)の節句】

本日、一月七日は「人日の節句」です。以前にもお話ししたかもしれませんが、あまり聞きませんし、覚えてませんよね。

なので、またこの時季なので、お伝えします。

節句といえば、端午の節句ぐらいですよね。

中国から伝来した、人間の一年について占い、七種の若菜を入れたお吸い物を食べる「人日」の風習が七草粥の起源。

やがてお吸い物はお粥となり、江戸幕府によって公式の節句(季節の節目)として定められると七草粥の習慣が庶民にも広まったんですね。

ですから、七草粥の習慣は、この人日の節句から始まったんですね。

ー旬の日ー

【七草粥(ななくさがゆ)】

人日(じんじつ)の節句の今日は七草粥で健康を祈りましょう。

春の七草は雪解けの大地から芽吹き、あちらこちらに新しい季節を告げます。

ー旬のレシピー

【やさしい七草粥】

- ①米を研ぎ、ザルに上げます。

- ②七草を丁寧に洗い、鍋に塩を加えた湯を沸かし茹でます。

- ③冷水にとり、絞ってからみじん切りに。

- ④鍋に水を張り、沸騰したら米を入れてゆっくり混ぜながら強火で3分煮ます。

- ⑤中火に、静かに混ぜながら10分煮ます。火を止めて蓋をして3分蒸らします。

- ⑥七草を鍋に加えてひと混ぜしたら出来上がりです。さらっと香りの良いお粥にお好みで塩をふって召し上がれ。

「人日の節句」に続いて今日は【松納め(まつおさめ)】でもありました。

年神さまを迎えるために門や玄関に飾っていた、門松や注連飾りを取り払います。

元日から始まったお正月も一段落。お正月を意味する「松の内」も昨日が最終日でした。

うちの会社の門松も朝のうちに取り祓われていました。

縁起物ですから、だらだらと出しておくのは忌み嫌われますので。

【空間の広さは「座る」姿勢によって決まります「座る姿勢①」】

前回は【家具や建築の高さと生活動作Ⅱ「ものさし⑥」】をお伝えしました。(お読みになりたい方は前回タイトル(青字)にリンクを張っておきますので、タップしてお読み下さい。)

https://heiwadai.jp/enngawaenndai/

今回は【空間の広さは「座る」姿勢によって決まります「座る姿勢①」】お伝えしたいと思います。

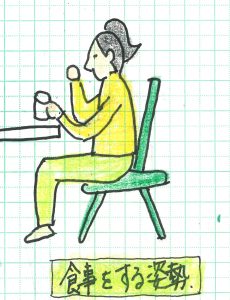

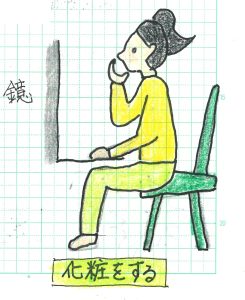

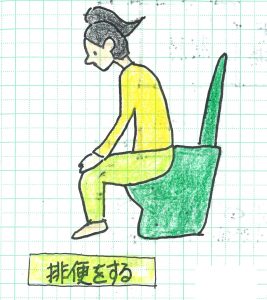

私たちの日常生活を観てみると「座る」という行為が多くの時間を占めていることが分かります。食事を摂る行為、勉強をする行為、パソコンなどで調べものをする行為、食事をする行為、化粧をする行為、読書をする行為…etc.

などを考えると、椅子やテーブルとの関(かかわ)りを疎(おろそ)かにすることはできません。身体尺に合った適切な大きさと機能に合った形が求められるのです。

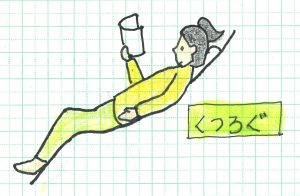

食事の椅子や勉強のための椅子にはさほど寸法の違いはありませんが、居間のゆっくりと身体を休めるような行為のためのソファは、座の奥行き背もたれの角度が、かなり重要になってきます。

また、椅子の弾力性や肌触りなどの素材も重要な要因になってきます。

《《生活の中のさまざまな「座る」行為 》》

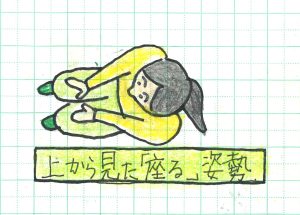

【上から見た「座る」姿勢】

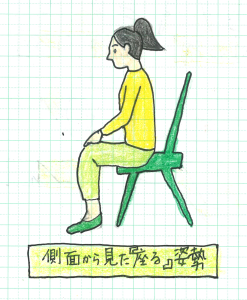

【側面から見た「座る」姿勢】

【食事を取る姿勢】

【勉強をする姿勢】

テーブルに寄り掛かる姿勢

【寛(くつろ)ぐ姿勢】

座の長さが長くなり背もたれの角度がゆるくなります。

【化粧をする姿勢】

【排便をする姿勢】