BLOG

ブログ

【これだけ知っていれば大丈夫![耐震の基本①]】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

冬至 次候 糜角解つる(しかつのおつる)

お年玉

子どもの頃、お正月といえばうれしい「お年玉」という、お小遣いがもらえるのでたのしみにしていました。

ですが、今やすっかり、もらう側ではなくあげる側になってしまいました。

甥っ子や姪っ子の喜ぶ顔を思い浮かべながら、ポチ袋に名前をしたためます。

お年玉はもともと「年玉」と呼ばれる、年神さまへのお供え物でした。その中身はお餅であったり、紙に包んだお米であったりと地域によってさまざま。

これを家族や親戚で「神さまからの贈り物」として分け合ったのが起源です。

「玉」は「賜(目上の人から受け取ったもの)」が変化したともいわれています。

こういった背景から、親御さんにいくばくかのお金を贈る場合、「お年玉」ではなく「お年賀」とし、紅白の水引のかかったのし袋か、ポチ袋に入れるのがよしとされているそうですよ。

【ポチ袋】

お年玉の【ポチ袋】を買ってきました、というより、お正月イベントに必要なものを探していたら、なかなか子どもが喜びそうな入れ物を見つけたので、ちょうどいいと思って、調達してきたのですけどね

お年玉の心付けを渡す際など、なにかと役立つポチ袋の語源は、諸説ありますが「これっほっち」が有力です。「ほんの少しですが…と、お金をむき出しにせず、包んで渡す日本人の奥ゆかしさのあらわれですね。

【大納会】

土日が重ならない場合、各地の証券取引所は今日が仕事納めだったんです。それを【大納会】っていうんですよね。

商品取引所や証券取引所で仕事していたことがあるので少しは知ってるんですね。

東京証券取引所には今年活躍した著名人が訪れ、取引を締め括る鐘を鳴らすのが恒例となっています。

ー旬の食べものー

【年越しそば】

いよいよ明日は、大晦日(おおみそか)です。

年の瀬には温かい年越しそばをいただきましょう。

そばは切れやすく、古い年の災厄を断ち切るといわれています。

ーおだしを美味しくー

①煮干しの内臓と頭を取ります。

②水を張ったお鍋に、表面を拭った昆布と煮干しを入れて一晩おきます。

③沸騰寸前まで熱したら昆布と煮干しを取り除きます。

④火を止めて鰹節を加え、1分たったら取り出します。

⑤みりんと?油で味を調えればお出汁のでき上り。茹でたそばを加えて、召し上がれ。

■材料;2人分

水 ‥‥500CC

昆布 ‥‥5g

煮干し‥‥5g

鰹節 ‥‥10g

醤油 ‥‥大さじ1.5

みりん‥‥大さじ1

砂糖 ‥‥小さじ1

【これだけ知っていれば大丈夫![耐震の基本①]】

69 5戊【驚く熱遮蔽効果の緑のカーテン[暑さ・寒さ対策の基本②]】3-217(8)~219 (8)

前回は新シリーズ【驚く熱遮蔽効果の緑のカーテン[暑さ・寒さ対策の基本②]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/midorinoka-tenn/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は【これだけ知っていれば大丈夫!木造住宅 耐震5ヵ条[耐震の基本①]】をお伝えさせていただきます。

【耐震の考え方は5つある】

地震大国日本に暮らし、地震の揺れを多少とも体験している私たちにとって、耐震の必要性は誰しも感じているはずです。ここでは、木造住宅の簡単な「耐震講座」を開催させて頂きます。

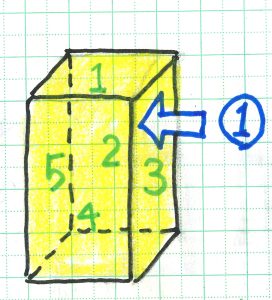

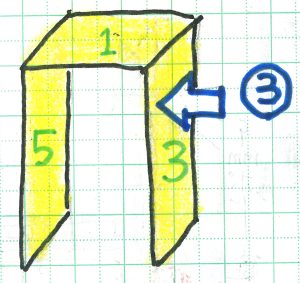

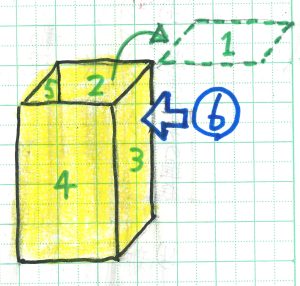

現代の家は、例えるならば底を上にした箱のようなものです(底を上にしたといっても、底板はそのまま残してということですが…)。これに窓や出入り口の穴が開けられ、家になります。

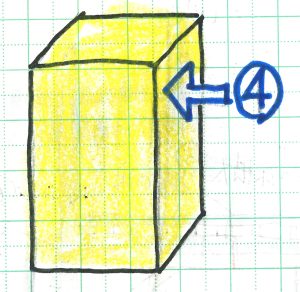

と同時に、穴が開けられれば、開けられるほど箱自体は弱くなります。それを再び強くするのが耐震の考え方です。

次の5つが「木造住宅の耐震5ヵ条」となります。これをバランス良く計算するのが設計やプランナーの仕事です。

- ①壁の強さが大切……箱のひとつの面(壁)が無くなれば全体が弱くなります。

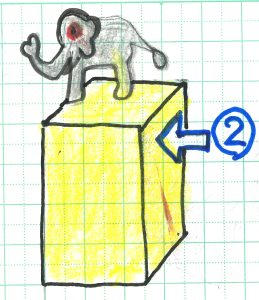

- ②重さの分だけ丈夫にしなければならない……重いモノが載るなら箱も丈夫にしなければなりません。

- ③床の強さが大切……箱の底が無くなれば壊れやすくなります。

- ④地盤と基礎の関係を適切にする……しっかりした箱も、土台が壊(こわ)れれば傾いてしまいます。

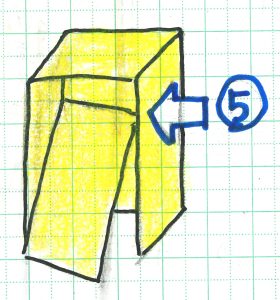

- ⑤繋(つな)ぎ目ははずれないようにする……繋ぎ目がいい加減だと、箱はバラバラになってしまいます。

【どんな箱だと壊れやすくなるか?】

底を上にした箱は、5つの面で持っている。

重さの分だけ丈夫に

しっかりした箱も、土台が壊(こわ)れれば傾いてしまいます。

丈夫な箱も壁をなくすと一気に弱くなります。

箱の上に重いモノが載るなら、壁や床も強くしなければなりません。

箱の繋ぎ目が不十分な場合も壊れやすい。