BLOG

ブログ

手摺りや扉など開口部の高さを考える「立つ行為③」

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

大暑(たいしょ)初候 桐始めて花を結ぶ(きりはじめてはなをむすぶ)

夏の怪談

日本の夏に怪談はつきもの。テレビや雑誌で心霊特集が組まれ、映画では怪奇的な作品が封切りされます。

とり肌の立つほど怖い話を見聞きすると、暑さもどこかへ行ってしまいますよね。

夏と怪談が結びついたのは、江戸時代になってから。

怨霊や報われない死者の魂を慰める民俗芸能「盆狂言」の影響を受けた歌舞伎が、幽霊の登場する「怪談」を夏に上演するようになり、定番となりました。

代表的なものは「うらめしや……」でおなじみの『東海道四谷怪談』。夫への怨みから幽霊となり、復讐をを遂げるお岩さんを描いた物語です。

・今日をたのしむ

ー旬の日ー

【幽霊の日】

鶴屋南北(つるやなんぼく)による「東海道四谷怪談」が江戸中村座で初演されたのが1825(文政8)年の今日でした。

生温かい風が吹く夏の夜は、肝試しでヒヤリとしませんか。

今日は幽霊の日です。

1825年の今日の日に、江戸中村座にて東海道四谷怪談が初演されました。

【東海道四谷怪談】

東海道四谷怪談は、夫伊右衛門に毒殺された妻お岩が霊となって復讐する物語です。

不貞を行った男女が戸板に縛られ神田川に流されたという当時の事件をもとに作られました。

【夏風呂の日】

7(なつ)月26(ぶろ)日の語呂合わせ。暑い日は入浴をシャワーで済ませがちですが、湯船に浸(つ)かることで夏バテのもととなる自律神経の乱れが整います。

【手摺りや扉など開口部の高さを考える「立つ行為③」】

前回は【調理機器(家電)収納の高さ「立つ行為②」】をお伝えしました。(お読みになりたい方は前回タイトル(青字)にリンクを張っておきますので、タップしてお読み下さい。)

https://heiwadai.jp/kadennsyuunou/

今回は【手摺りや扉など開口部の高さを考える「立つ行為③」】お伝えしたいと思います。

まずは前回の【調理機器(家電)収納の高さ「立つ行為②」】のお浚いからお伝えします。

………………………………………………………………………

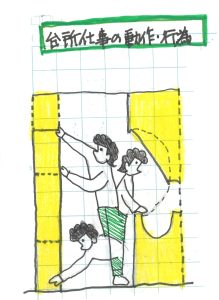

【台所仕事の動作・行為】

立って作業することの多い台所は、調理、食器洗い、食器用具を収納するなど、ハードな労力を必要とします。できるだけその労力を軽減するために、調理器具は疲労後の少ない形と配列が求められます。

特にシンクやコンロなどの高さは疲労や腰痛などと関係してくるので、スケールに合った物を選択しなければなりません。

[与条件]

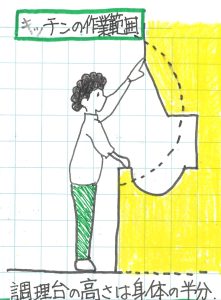

【キッチンの作業範囲】

[調理台の高さは身体の半分を目安に]

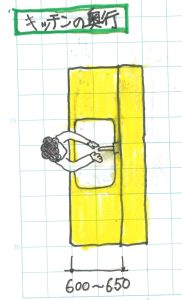

【キッチンの奥行き】

【収納の高さ】

【キッチンの高さ】

↑お浚いここまで

………………………………………………………………………

【開口部や手すりの高さを考える】

出入りするための扉(開口部)は人間だけでなく、家具などの搬入・搬出が必要ですから、それらがスムーズに行える寸法を確保しなければなりません。

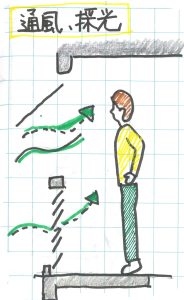

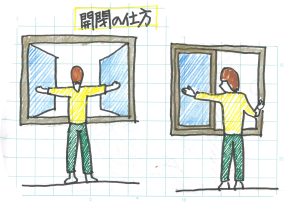

窓は、外の景色を眺めたり、光や新鮮な空気や風を採り入れるために重要な役割を担っています。窓の高さや、開閉のし易さ、ベランダの手摺り高さなどは身体尺をもとに、安全性も考慮しなければなりません。

………………………………………………………………………

【立つ動作・行為】

【考えるべきこと】

【安全な手摺り】

【搬入搬出物の大きさ】

【通風、採光】

【眺望】

【開閉の仕方】