BLOG

ブログ

「ウッドショック」が起こった原因と対処を根本から考える!!

循環型社会へのシフトのススメ

少し前に、コロナ禍を受けたゼロ金利政策で米国では住宅需要が旺盛になりました。コンテナ不足や2019年に北米で発生した木材業界のストライキなどの要因も重なって、世界的に木材価格が急騰する「ウッドショック」がが起こっています。

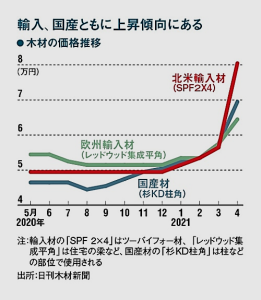

実際、木材価格は「輸入材」「国産材」ともに急騰し、2025年の現在でも価格高騰は続いています。

現在巷で騒がれている、お米や野菜などの価格高騰だけではないのです。

日刊木材新聞によると、2020年春ごろの木材価格はコロナの感染拡大を受けた景気低迷で木材需要が限られ、底値に近い水準で推移していました。

しかし、21年1月ごろからじわりと価格上昇の兆しが見え始め、レッドウッド集成平角は昨年比1.25倍、2×4材(SPF)も昨年比1.62倍、国産の杉KD柱角は半年で1.4倍に急騰しました。

日本は林業従事者の高齢化が進行しているなどの課題を抱えており、急な増産に対応できません。

コロナ禍を克服した中国や米国が景気浮揚策としてインフラ整備を打ち出せば、国際的な木材価格が一段とつり上がる可能性もあります。

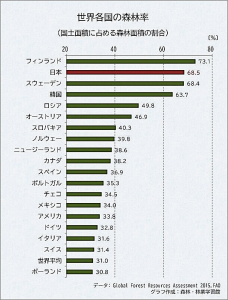

森林大国日本の憂鬱

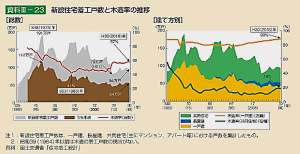

現在、日本の住宅業界は「ウッドショック」と言われる外国産木材の供給不足と、それを補う国内産材の生産体制ができていないことが表面化して大きくざわついています。

コロナによる巣篭もり需要の顕在化で住宅市場が活況を呈しているのに水を差す形で、木材不足・価格の高騰・先行きへの不安感が業界内に渦を巻いています。

世界有数の森林大国であるはずの日本の林業は「外国産材の輸入が減ったから増産したら良い」という単純な構造にはなっておらず、非常に根の深い複雑な問題を数多く抱えています。

小さな街の工務店である私たちに出来ることはたかが知れていますが、国産木材の利活用の意味と意義、そして問題提起と解決への取り組みについて情報発信を続けていくべきだと考えます。

北米と中国の住宅市場の活況と木材輸入量の減少

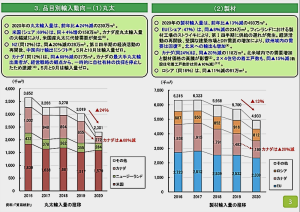

林野庁の資料を見ると、確かに昨年の2020年には大きく木材輸入は減少していますが、2016年度からの推移を見るとコロナ以前から減少傾向が続いていることがわかります。

アメリカではロックダウン対策と政府の給付金により、消費者貯蓄率が上昇して家の修繕の急増につながっており、アウトドアデッキの改修からホームオフィスの建て増しまで、さまざまな修繕が行われています。

木材価格の急騰により、平均的な住宅価格が2万4,000ドルほど上昇しているものの、住宅ローン金利はこれを相殺するに十分なレベルにまで下落しています。

ちなみに、アメリカの2020 年の建築着工数は7%増の138万件となっています。2021年の予測建築着工数は158万件であり、米国市場の潜在的需要は年間160万件になると見られています。

国内木材の生産状況~近年は増加しつつも絶対的衰退

新型コロナによる巣ごもり需要はアメリカだけではありません。

2021年のヨーロッパの針葉樹製材消費量は、350㎥増えて8,740万㎥になると見られています。

中国需要の強化も世界の製材需要に重要な役割を果たしています。

中国は年間2,970万㎥の製材を輸入し、米国の年間輸入量の2,450万㎥を足すと両国の年間輸入量は日本の550万㎥ の10 倍になります。

2021年の GDP は米国が4.7%、中国が8.2%上昇と予想されています。

世界の経済発展国が揃って成長に向かうという、きわめて稀な情勢のなか、他の国々でも力強い回復が 見込まれます。

このような状況下で競争に勝って有利な条件で輸入木材を増やすことは難しく、早期の解消は見込めないと判断する方が良さそうです。

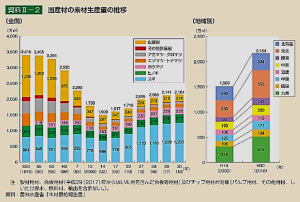

そこで、世界有数の森林国家と言われる底力を発揮して国産材の供給量を増やすべきです。じっさい、近年は国産材利用の政策に後押しされた形で国内の木材生産は少しずつ上昇を続けてきたのが分かります。

1975年のピーク時の生産量を鑑みれば、まだまだ増産の余地がありそうに思えますが、残念ながら長年にわたって外国産材に押されて生産を減らし続けた現場では生産能力が弱くなっており、短期間に改善する簡単な問題ではありません。

山の事情

山の生産側からの声に耳を傾ければ、プラザ合意以降の為替相場が円高へ振って以来、長年、木材の取引価格が外国産材の価格と比較されるようになり、大幅なコストカットを余儀なくされた事情があります。

建築用材として価値の高い木材を育てるには間伐や枝打ちなどの山に手を入れて整備することが不可欠ですが、そのコストが捻出できずに放置された山が数多くあり、国からの補助金を受けて林道を作り、木の品質を確認しながら択伐するような丁寧な仕事では「生業として成り立たな

い」と、非難の的になる大規模皆伐を行わざるを得ない事情もあります。

長年放置された山を丸ごと伐採すれば、木材としての質の担保はできなくなり、商品価値として低くなるどころかチップや燃料になってしまう現状があります。そこで、全国で大規模な木材バイオマス発電の施設が次々に建設され、木材の生産量が増えた分を吸収してしまう結果になってしまっています。

しかし、そのおかげで林業を支える木こりは非常に忙しくなり、稼げるようになったと言います。

最近は木こりの事業の収益構造が改善して、最新の機械を導入する設備投資や従事者の労働環境の改善のニュースを目にするようになったのはこの影響で、「木こりだけが儲かるようになった」と嘆かれる方も多くおられますが、林業従事者が増えるのは喜ばしいことだと考えられます。

日本の林業は当たり前ですが農地には出来ない急峻な山岳部に植林をしてきました。

人件費が高い事と伐採、搬出が容易ではない分、海外よりもコストは高くなってしまいがちなのは当然です。

これまで長年に渡り世界がカップリングした木材市場では競争力が低かったのが近年、中国や韓国向けに輸出が増加していおる事実を見れば、変わってきたのは明らかで、地元で生産された木材を適正な価格で流通し、山にもしっかりと収益が還元されて、山の整備が進むのはあるべき姿だと言えます。

全てのコストは結局、消費者が負担する資本主義経済の原則を鑑みても、地域の経済が循環し、土砂崩れや地滑り、川の氾濫の元凶となっている放置林が安全な山に変わっていくことは、少し広い視野に立つと決して消費者にとってもデメリットではありません。

全てのコストは結局、消費者が負担する資本主義経済の原則を鑑みても、地域の経済が循環し、土砂崩れや地滑り、川の氾濫の元凶となっている放置林が安全な山に変わっていくことは、少し広い視野に立つと決して消費者にとってもデメリットではありません。

その部分の理解を得られるように私たち住宅供給を担う事業者が丁寧な説明を行うべきだし、その責任と役割があると言えます。

この度の「ウッドショック」は短期間で収束する問題ではないと思いますし、この機会に長年、懸念され続けてきた山の問題の根本的な問題解決に歩みを進める機会だと考えられます。

杉や檜の人工林は植林してから伐期を迎えるまで50年以上の長いスパンの事業です。

私たちの前の世代が植えた木を使い、次世代のために木を植える、それで建物を建てて電気を発電し、空気中のCo2を削減する循環型モデルの典型だと言えます。

今こそ、世界有数の森林国である日本が持っている価値を高め、持続可能な循環型社会へシフトする時が来たのではないでしょうか。

ウッドショックにあたり顧客との間で締結すべき「合意書(例)」

輸入木材の供給不足と価格高騰の状況が生じています。この状況下では、材料を調達するのに通常以上の時間がかかるリスクがあり、木材の種類の変更や工期延長をしなければならない場合も考えられます。また木材価格も高騰していますので、発注者と受注者の請負契約時に想定した構造用集成材の価格(請負契約における見積書明細に記載される)と工務店が建材販売店やプレカット工場に発注する時期が異なるため、当初の価格よりも上回るリスクがあります。

このような事態を受け、顧客と交わしておきたい「合意書」の例を紹介します。

◎「契約済み物件の顧客」と締結していただきたい「合意書」の書式の例

◎「これから請負契約締結する顧客」との間で締結すべき「合意書」の書式の例