BLOG

ブログ

勉強する空間を考える「座る姿勢②-Ⅱ」

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

雨水(うすい)初候 土脈潤い起こる(どみゃくうるおいおこる)

富士山の日

若いころは、二三年に一度ほど、東京から山梨へとドライブをたのしんでいました。

中央自動車道を下っていくと、稜線から見える富士山が少しずつ大きくなっていき、やがて目の前にあらわれる美しい姿。こちらの調子がよかろうが悪かろうが、いつも変わらない堂々とした佇(たたず)まいに、尊さと安らぎを覚えます。

霊峰・富士を仰ぎ見るとき、誰もが特別な思いを抱いてきました。「日本で一番高い山(標高3776m)」とわかる以前の時代から、富士山信仰が盛んだったことを考えると、やはりその姿には人を圧倒する力があるのでしょう。

縄文時代中期の千居(せんご)遺跡(静岡県)からは、富士山を遥拝(ようはい)するために配置したと考えられる環状列石が発見されています。また、富士山に対する畏怖の念は、普段はたおやかに佇んでいるにもかかわらず、噴火を繰り返し、そのたびに甚大な被害をもたらしてきた、という歴史も深く関わっているのでしょう。

富士山は神々しく、ありがたいもの。その思いは各地にある「富士見坂」や「富士見町」「富士見通り」といった言った地名にあらわれています。

開発により、今は見えなくなってしまった場所もありますが、空気が澄んでいるこの時季は富士山が見えるチャンスも増えます。「富士見」の名がなくとも、富士山を眺められる地点の北端は福島県二本松市、東端は千葉県銚子市、南端は東京都八丈島(八丈町)、西端は和歌山県東牟婁(ひがしむろ)郡那智勝浦町。その範囲は20都道府県に及ぶそうです。

また、「富士」の名をつけたご当地富士は日本各地に350近くあるといわれています。たとえば羊蹄山(ようていざん)(北海道)は「蝦夷(えぞ)富士」、岩木山(いわきさん)(青森県)は「津軽富士」、大山(だいせん)(島根県)は「出雲富士」……。本家富士山に負けず劣らず、「我が街の富士山」はそれぞれの土地で愛され、仰がれ、親しまれているんですね。

・今日をたのしむ

【富士山の日】

なぜ今日が【富士山の日】になったかというと、誰でも分かりますよね。

「ふ(2)じさん(23)」と読めること、今の時季は富士山がよく望まれることから制定されたんですね。

【富士見の日】

今日は【富士見の日】でもありますね。

やはり「ふ(2)じみ(23)」と読める語呂合わせから、長野県富士見町観光協会によって制定されたそうです。

また驚くことに、長野県からも富士が観えるところがあるそうです。

【ふろしきの日】

もっともシンプルで、フレキシブルで、もっとも伝統的なラッピングである風呂敷も、今日が記念日です。こちらは「つ(2)つみ(23)」の語呂合わせ。平安時代には「衣包(ころもつつ)み」や「平包(ひらつつ)み」と呼び、「風呂敷」の呼び名が登場するのは江戸時代から。文字通り、銭湯へ通う際、自分の着物を包むために用いたのが語源といわれています。

ー雨水 次候ー

【霞はじめてたなびく】

山にたなびく霞が辺りを幻想世界へと変えています。

霞(かすみ)とは、日中に生じる靄(もや)のことです。

昼と夜の気温差がいちじるしくなるこの頃は、

大気に水蒸気の粒が発生しやすくなります。

春霞(はるがすみ)は冬の終わりを実感させる風物詩です。

【勉強する空間を考える「座る姿勢②-Ⅱ」】

前回は【化粧をする空間を考える「座る姿勢②」】をお伝えしました。(お読みになりたい方は前回タイトル(青字)にリンクを張っておきますので、タップしてお読み下さい。)

https://heiwadai.jp/dresser/

今回は【勉強する空間を考える「座る姿勢②-Ⅱ」】お伝えしたいと思います。

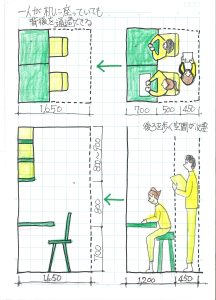

【身体寸法と動作空間による机と椅子の位置】

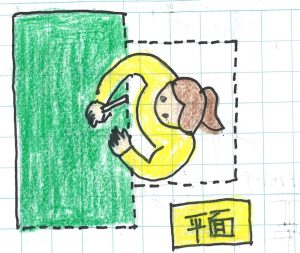

【平面】

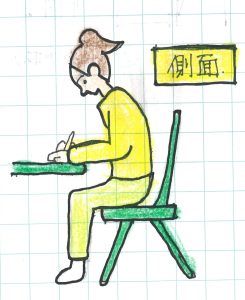

【側面】

勉強するための空間といえば、子ども室か書斎だと思います。働き手のお父さんの書斎よりも子ども室が大きな割合を占めるのは子どもが立派に育ってほしいという親心の現れに他なりません。

この回では、小さな書斎を考えてみたいと思います。勉強のための部屋は「読む、書く」という基本動作の他に、現在ではパソコンという不可欠になっている機器を操作する場所としても考えなければなりません。

また、読書や仕事に集中できるように、広すぎず狭すぎないヒューマンスケールのスペースが理想的なのです。

ただ、設計で計画されていても優先順位は高くなく、設計の段階で外されてしまうことが少なくありません。そんなときは、ちょっとした廊下の突き当りや階段室の片隅に、テーブルと椅子、書棚を設けた簡単なものでも良いので、1人でゆっくりできる空間を考えてみて下さい。

【背後に通路をとる】 【1人が机に座っていても背後を通過できる】

後ろを歩く空間が必要