BLOG

ブログ

【耐震これだけ知っていれば大丈夫![耐震の基本Ⅰ‐③]】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

水(うすい)初候 土脈潤い起こる(どみゃくうるおいおこる)

おでんの日

2が並ぶ今日は「ふーふーふー」と息を吹きかけアツアツをいただく、おでんの日。

「おでん」という響きだけで心がほこほこになりますが、この名は豊作を願う歌舞である「田楽(でんがく)」に由来します。

室町時代、焼き豆腐に味噌を塗った料理が、白袴に上衣(じょうい)を着る田楽の衣装に見立てられ、「お田楽」の名になったそうです。

やがて「楽」が取れ、「お田」自体もお出汁で煮る、具材が変わるといったうつろいを経て、現在のものになりました。

焼き豆腐に味噌の「お田楽」は、いわゆる「田楽豆腐」。田楽豆腐とおでんが親戚だったことに、日本食の奥深さと歴史を感じますよね。

・今日をたのしむ

【ご当地おでん】

鶏ガラ、牛スジでとったスープと濃口醤油で具材を煮込み、青海苔や魚粉をかけていただく「静岡おでん」。

八丁味噌が香る名古屋の「味噌おでん」。

とろろ昆布をたっぷりかけていただく「富山おでん」など、その土地その土地に根ざした「ご当地おでん」があるのも、おでんの魅力。

ちなみに小麦粉でできた「ちくわぶ」は、東海以西ではお目にかからないおでん種だそうです。

【猫の日】

2月22日を猫の鳴き声「ニャン・ニャン・ニャン」と読んで、猫の日。

【二歳まいり】

旧暦2月22日は聖徳太子の忌日(きにち)。

それにちなみ四天王寺(大阪府)では、聖徳太子の道徳を偲ぶ(しの)二歳まいりを行います。

二歳の頃の太子をあらわした「南無仏太子二歳像」にお参りし、豊かな知恵を授けてもらいます。

ー旬の日ー

【ネコの日】

今日は二月二十二日、ネコの日です。

ニャー・ニャー・ニャーと2が3つ続くことからこの日に制定されました。

【ネコとのスキンシップ】

ネコが喜ぶ撫で方でスキンシップをとってみることをお奨めします。

・首のまわり

顎の下から、首の周りは指を少し立てて撫でます。

・ひたい

毛の流れに沿って押さえるように撫でてみましょう。

・ほお

口から頬にかけて、優しく引っ張るように。

・耳の後ろ

毛の流れに沿って指の腹で押さえるように。

【耐震これだけ知っていれば大丈夫![耐震の基本Ⅰ‐③]】

前回は新シリーズ【壁を強くするメカニズムって?、[耐震の基本Ⅰ‐②]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/taisinnnokihonn/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は【耐震これだけ知っていれば大丈夫![耐震の基本Ⅰ‐③]】をお伝えさせていただきます。

【耐震、地盤に合った適切な基礎をつくることが最重要!】

東日本大震災では液状化の問題が取り上げられましたが、いくら丈夫な建物でも地盤が変形すれば簡単に傾いてしまうのが現実なのです。単に軟らかい地盤と、液状がが起こるような地盤とでは、基礎のつくり方は全く違ってきます。

それこそ地盤に合った適切な基礎をつくることが必要なのです。

昔からの地名に沼や川、池がついている場合や、川海の近く、新しく埋め立てした場所は、必ず液状化の調査をすることをお奨めします。また盛り土をしたり、傾斜地を平らにしたりしたところ、擁壁の高いところも要注意です。

このような土地に家を建てられないわけではありませんが、危険度の高い土地には、基礎にそれ相応の費用が必要になる可能性があるかもしれません。

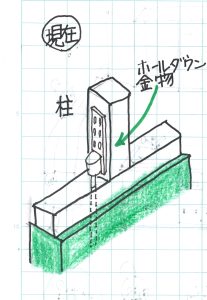

【繋ぎ目部分は、外れないように強化しなければなりません】

家は、いろいろな部材を繋(つな)いで組み上げられています。ですから材料がどんなにしっかりしていても、繋ぎ目部分が弱ければ元も子もありません。この繋目部分も今では金物が主流となっています。

金物もどんどん研究、進化していて、しっかり使いこなせれば丈夫な家ができ上ります。古い建物でも、金物を工夫して付けることである程度の耐震効果が期待できます。

さあ、これだけ知っていれば木造住宅の耐震の蘊蓄(うんちく)は大丈夫です。さて、あなたの家はこの5ヵ条が守られていますか?

………………………………………………………………………

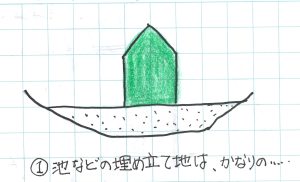

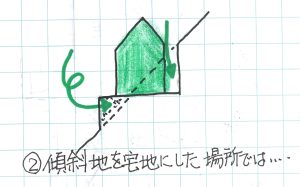

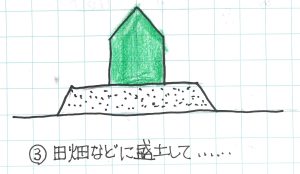

【特別な基礎が必要な土地の例】

池などの埋め立て地は、かなりの年数がたたないと十分な強度をもたない。

傾斜地を宅地にした場所では、一方は盛土(もりつち)、一方は切土(きりつち)となり、地盤の固さのバランスが悪く、家が傾く(不同沈下)危険があります。

田畑などに盛り土して宅地にした場所も、地盤としては軟弱といえるので、十分な注意が必要です。

田畑などに盛り土して宅地にした場所も、地盤としては軟弱といえるので、十分な注意が必要です。

【現在】

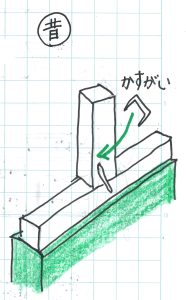

【昔】

田畑などに盛り土して…

「子は鎹(かすがい)」という言葉でおなじみのかすがいは、土台と基礎、柱と梁などをしっかり繋ぎ合わせる金物として使われていました。今では基礎と土台、柱がはずれないようにしっかり繋ぐ「ホールダウン金物」といった、より丈夫な耐震金物が使用されるようになりました。