BLOG

ブログ

【自然光、人工光(照明)光の特徴で使い分ける[採光の基本]】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

立夏 次候 みみず出ずる(みみずいずる)

野鳥と「聞きなし」

日本で見られる野鳥は約6000種類といわれています。ひとくちに野鳥といってもその生態はさまざまです。

スズメやハトのように、年間をとおして同じ縄張りで生きる「留鳥(りゅうちょう)」、鶯(うぐいす)やヒバリのように季節に合わせて国内を移動する「漂鳥(ひょうちょう)」、ツバメやホトトギスのように春に日本を訪れ、子育てをして秋に帰る「夏鳥(なつどり)」、ハクチョウやマガンのように日本にやってきて冬を過ごす「冬鳥(ふゆどり)」が代表的です。

「花鳥風月」の言葉が示すように、野鳥は日本人の暮らしに彩りを与え続けてきました。

自由に大空を飛び回る姿は天の使いをイメージさせたのでしょう、神様の使者として多くの日本神話や地域の伝承に登場し、今も愛されています。

苦労知らずの「フクロウ」や、悪い出来事を嘘にする「ウソ」など、縁起物のモチーフとしても人気ですよね。

また、長い旅路を経て日本にやってくる渡り鳥や、季節によって住処(すみか)を変える漂鳥は、春夏秋冬のうつろいを教えてくれる季節の使者です。

パートナーを求める囀(さえず)りや、子育てに奔走する健気さに心打たれもします。

身の回りに野鳥がいる環境が当たり前だった日本人ならではの遊びがあります。

鳥の鳴き声を人の言葉に置き換える「聞きなし」です。たとえば鶯の「ホーホケキョ」は「法法華経」。

これは江戸時代に定着した聞きなしで、それ以前は「ホーホキ」「ヒートク」などさまざまあったそうです。

ホトトギスの「特許許可局」、メジロの「長兵衛、忠兵衛、長忠兵衛(ちょうちゅうべい)」

ホオジロの「一筆啓上仕り候(いっぴつけいじょうつかまつりそうろう)」

センダイムシクイの「焼酎一杯ぐぃ?」など、本当かな?と確かめて見たくなる「聞きなし」がたくさんあります。

声はすれども姿は見えず……なことも多い野鳥。聞きなしを手掛かりに、近くに暮らす野鳥を調べてみるのもたのしそうですね。

・今日をたのしむ

【愛鳥週間】

今日から5月16日まで。かつてはアメリカから伝わった愛鳥保護の運動を行う「バードデー」が4月10日に定められていましたが、日本の野鳥の活動時期に合わせて一ヶ月遅らせることに。1950(昭和25)年からは「愛鳥週間(バードデーウィーク)」と改称しました。自然保護と野鳥保護を目的としたシンポジウムや探鳥会などが多く開催されます。

【野鳥の種類】

留鳥、漂鳥、夏鳥、冬鳥のほか、台風などの影響で本来の生息地から迷い込んできた「迷鳥(めいちょう)」、わたりの旅路の途中で日本に立ち寄る「旅鳥(たびどり)がいます。

立夏 次候

みみず出ずる(みみずいずる)

小鳥たちが地面に降り

よちよちというか、ひょこひょこというか、歩き回っています。

雨後の土の中からミミズが顔を出す

ようになってきました。

【自然光、人工光(照明)光の特徴で使い分ける[採光の基本]】

前回は新シリーズ【地震の力に、耐えるか?弱めるか?耐震の基本Ⅱ‐②]】をお送りしました。

https://heiwadai.jp/seisinn-mennsinn/

(青字のタイトルをタップすると記事に飛びます)をお伝えしました。

今回は新シリーズ[採光のきほん]1回目【自然光、人工光(照明)光の特徴で使い分ける[採光の基本]】を、お送りします。

【採光とは明る過ぎても、暗過ぎても生活に支障をきたすものです。】

2011年3.11(東日本大震災)以前のコンビニストアは深夜でも、まるで昼間のように店内を明るく照らしていました。一方で暗くて目の前の相手の顔もよく見えないおしゃれなバーもありました。

さて、あなたの家の照明はどちらが理想でしょうか?どちらも家の明かりとしては理想とは、ほど遠いものですよね。

明かりには特性があります。明る過ぎても暗過ぎても生活に支障をきたしてしまいます。明かりは効果的に灯してこそ、その明るさが強調されるものです。それは自然光も人工の照明も違いはありません。

では、どのようにして明かり、採光と付き合うことができれば、快適な生活になるのかを考えてみたいと思います。

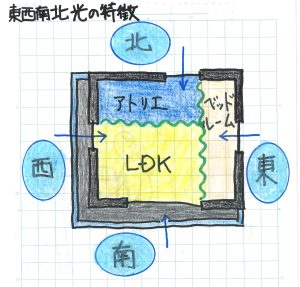

【方角別の光の特徴を考えて窓を計画し設置する】

自然の明かりを家のなかに取り入れる際には、まず、東西南北の向きを考慮します。南面は一年を通して均等に太陽光が注がれます。南向きの洗濯物干し場(バルコニー)が好まれるのには、特にそこに理由があります。

逆に北面は、あまり太陽光は望めませんが、日中は均等な明るさを保つため、アーティストのアトリエなどには北側に窓などを設けるといいとされています。

東面は朝日が入るため明るいイメージが連想されますが、それは午前中だけで午後には直接の太陽光は望むことは不可能です。また、さらに西面は午後から明るくなりますが、真夏の西日はとんでもなく暑く、地獄の西日です。

快適な住まいづくりのためには、このように方角別の光の特徴を考慮して窓を設ける必要がこれから益々、不可欠となります。

ただし、バルコニーを設置するには日差しの強さからして南面同様、西面も適していると思います。このように一概に窓を設けるといっても、むやみに設けることはNG。その部屋の特性に合った開口部が必要なのです。

【東西南北の光の特徴】

(北)北面には直接日は当たらないが、窓を広く取るとやわらかい光を日中維持可能。

(東)太陽光が望めるのは午前中に限ります。ですが、朝日による贅沢極まりない目覚めも。

(南)均等に太陽光が降り注ぎます。バルコニー設置は南面が最良といえます。

(西)太陽光が当たる時間は東面より長いような気がするが、日の出とともに起床する習慣はほとんど無いため、東西両面の日照時間は同じ。と同時に西日は暑いという印象を受けます。とはいえ西日が暑いのも難点なので窓は小さくするのがお奨めです。

①【浴室とトイレの採光】

浴室に大きな開口部を設け、浴室の壁を窓ガラスにすることにより、トイレにも光が入るつくりになっている。ただし、浴室とトイレが同一空間なのは、受け入れ難い人が多いので、浴室とトイレ空間を不透明ガラスで間仕切ると両方のメリットを得られる。

②トイレと浴室がオープンなつくりになっているため、浴室の光がトイレにまで差し込む