BLOG

ブログ

【Ⅱ京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯空間]】

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

雨水(うすい)初候 土脈潤い起こる(どみゃくうるおいおこる)

歌舞伎の日

今日は歌舞伎の日です。

時は1607(慶長12)年二月二十日、場所は江戸城。

将軍・徳川家康と諸国の大名の前で、出雲(いずも)の阿国(おくに)が「歌舞伎踊(かぶきおどり)」を披露したとされています。

歌舞伎踊りは当時、爆発的な人気を誇った芸能で、その名からも分かるように歌舞伎のルーツ。これにちなみ、今日は歌舞伎の日です。

出雲阿国は出雲大社(島根県)の巫女(みこ)であり、社殿の改修費を稼ぐため、京都で歌舞伎踊の興行を行なったとされています。

その人気から将軍謁見の名誉にも預かったとされていますが、やがて踊りとともに行っていた官能的なサービスが大問題に。

その後、江戸幕府によって歌舞伎役者は男性に限定されることになりました。

男性が女性を演じる「女形(おやま)」という独自の役柄が生まれたのはこのためで、現代まで受け継がれています。

・今日をたのしむ

【歌舞伎用語】

今日は歌舞伎の日だとお話しましたよね。その歌舞伎から【歌舞伎用語】って生まれていて、現在も主力言語として生きているんですよ。

普段何気なく使っている言葉のなかには、歌舞伎由来のものがたくさんあります。

「二枚目」は、芝居小屋に掲げられる名入り看板二枚目に、色事を担当する役者が配されたことから色男の意味になりました。

「三枚目」はおどけ役の定位置でした。今でいう、コメディアンのことですね。

【役者色】

江戸時代の歌舞伎役者はスーパースター、かつファッションリーダー。彼らが好んだ色は瞬く間に流行したそうです。

「団十郎茶」「芝翫茶(しかんちゃ)」など、名優を冠する色は現代にも伝わっています。

【京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯設備]】

https://heiwadai.jp/jousuuhyouki/

というタイトルでお伝えしました。(前回記事を、お読みになりたい方は、リンクを張っておきましたので、青字の前回タイトルをタップしてください。直接飛びます。)

今回は和室シリーズの2回、 【Ⅱ京間(955×1910)と江戸間(880×1760)[付帯空間]】をお伝えさせて頂きます。

それでは、よろしいでしょうか?

………………………………………………………………….

【京間(955mm×1910mm)と江戸間(880mm×1760mm)[付帯空間]】

和室には伝統に基づく多くのルールや約束ごとがあります。それらを理解して設計、プランニングに反映することが求められます。ここでは最低限知っておくべき内容についてまとめます。

【①】畳(サイズと敷き方)】

●室町時代に京都を中心に、畳を基準に柱を建てる「畳割」という工法が生まれました。さらに江戸時代には、関東を中心に柱で構成された内側に畳を敷き込む「柱割」という工法が生まれました。

前者の畳は京間(955mm×1910mm) 後者は江戸間( 880mm×1760mm)と呼ばれ、その他に中京間と呼ばれるサイズなどもあります。現在は柱割が中心で、モジュールや壁厚の違いで畳一枚の基本サイズはそれぞれ異なってきます。

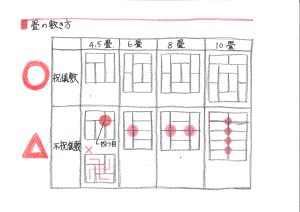

●「祝儀敷き(しゅうぎじき)」とは、畳と畳の合わせ目がT字になる敷き方で、「不祝儀敷き」とは畳の角が十字(四ツ目)になる敷き方です。畳の角を正確に合わせることも困難なので「不祝儀敷き」はできるだけ避けたほうがよいのですが、現在では意匠性を重視して四ツ目に敷く場合も少なくないといえます。

●4.5畳の場合、中央の半畳は腹切り畳として忌み嫌われる場合があります。さらに周囲の畳を卍(まんじ)に敷くと、特に縁起が悪いとされ、避けられます。

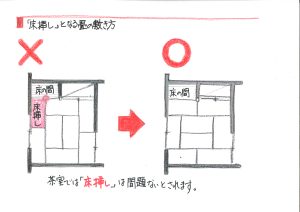

●「床挿(とこざ)し」と呼ばれる、床の間に対して畳の短辺方向を向けるような敷き方も忌み嫌われますので避けられることをお奨めします。

【②】縁側

●和室への通路として使われるほか、簡単な応接スペースとしても活用されます。諸説ありますが、(幅1.2m以上)の縁側が広縁(ひろえん)と呼ばれます。(後日掲載のⅤ縁側幅参照)

…………………………………………………………..

□ 【畳の敷き方】

□【「床挿し」となる畳の敷き方】

茶室では「r床挿し」は問題ないとされる例外もあるようです。