BLOG

ブログ

茶室炉と床の間、畳の関係[和室⑨]

今回も独断と偏見で旧暦のお話から入らせていただきます。

小暑(しょうしょ)次候 蓮始めて開く(はすはじめてひらく)

宇宙のひまわり

夏の花の代名詞であるヒマワリは、地上だけではなく宇宙でも咲いています。日本の天気予報の屋台骨、気象衛星「ひまわり」です。

ひまわりの名前には「宇宙で花開く」という願いや、天気と関わりの深い太陽のイメージを託しているそうです。

ひまわりがいるのは、地上から約3万6千kmの赤道上空。地球の自転と同じ速度で飛んでいるため、地上からは常に静止しているように見えます。

ひまわりが雲の様子を撮影してくれるおかげで、私たちは雨や晴れといった天気はもちろん、台風やゲリラ豪雨といった気象災害にも備えられるようになりました。

まだまだ、今の時季は外れることも多いですけどね。

・今日をたのしむ

【ひまわりの日】

1977(昭和52)年の今日、気象衛星の初号機となった「ひまわり1号」を打ち上げたことを記念して制定。現在は「ひまわり8号」と「ひまわり9号」を運用しています。

【ゼラチンの日・ゼリーの日】

ゼラチンは古代エジプトが起源とされますが、ゼリー菓子がつくられはじめたのは18世期末のフランス。日付はフランス革命の日に由来します。

ー旬のことばー

【草いきれ】

梅雨の晴れ間に草むらから、ムッとした熱気が立ち込めています。

植物も夏模様ですね。

草の間からこのにおいが立ち上ると、もうすぐ梅雨明けです。

茶室炉と床の間、畳の関係[和室⑨]

前回は 【200mm目線が下がる座空間の器具配置[和室⑧‐電気設備等]】

https://heiwadai.jp/kiguhaiti/

というタイトルでお伝えしました。(前回記事を、お読みになりたい方は、リンクを張っておきましたので、青字の前回タイトルをタップしてください。直接飛びます。)

今回は和室シリーズの最終回、 【茶室炉と床の間、畳の関係[和室⑨]】をお伝えさせて頂きます。

まずは前回のお浚(さら)いから。

それでは、よろしいでしょうか?

………………………………………………………………….

【200mm目線が下がる座空間の器具配置】

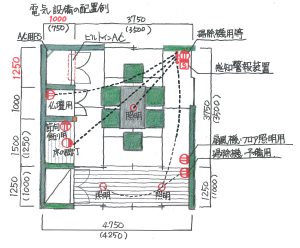

●シーリング照明またはペンダント照明を部屋の中央へ設置するのが一般的です。二間続きの場合は、器具配置やデザインの統一をお奨めします。

●和室は「床座の空間であるため、リビングより目線が(200mm程度)低くなります。床の間の地板などが低い位置にあるのと同様に、ペンダント照明を低目に吊り下げたり、フロア照明を併用して光の重心を下げることで落ち着いた雰囲気を醸し出します。

●床の間灯は光源が見えないように設置します。横長の器具は全体を明るく、ダウンライトは置物などを立体的に照らす効果があります。

[2]【コンセント・スイッチの設置】

●仏間には仏壇用のコンセントが必要となります。軸回し扉にすることでコンセントの位置が奥まりますので、スイッチと連動させておくと便利です。床の間には節句飾り等で使えるコンセントの設置をしておくことをお奨めします。

和室は高齢者の利用が多く想定されることから、コンセントの高さは抜き差し易い(FL+400mm)、スイッチは(FL+1000mm)をお奨めします。いずれもプレートの色は壁の色に合わせて選択してください。

………………………………………………………………………

和室の天井は一般的な天井の他、竿縁天井や船底天井などがあります。それらの天井は凹凸があったり、傾斜が入り組んでいたりして、シーリング灯等が取り付けられない場合があるので計画には注意が必要です。

↑前回お浚いここまで

………………………………………………………………………

【茶室炉と床の間、畳の関係】

茶道には気の遠くなるほど多くの流儀があります。ここでは一般的な炉、床の間の配置と畳の敷き方について紹介したいと思います。

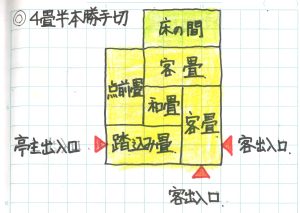

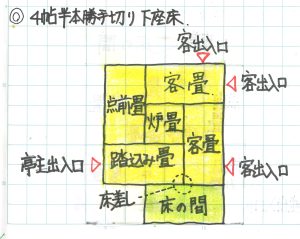

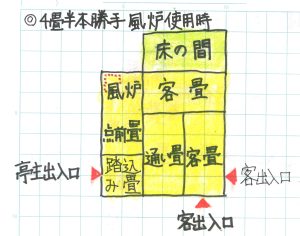

4畳半茶室における最も一般的な配置は、北側に床の間、中央に炉を切る方法で「4畳半本勝手切り」と呼ばれています。床の間を南側に設ける場合は、床の間が下座床になるので「4畳半本勝手切り下座床」と呼ばれます。それぞれ、畳の敷き方、亭主、客人の出入口も決まっています。

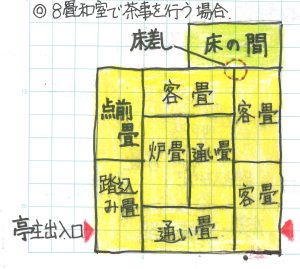

畳の敷き方は、炉を切る季節(11月~4月末)と風炉と呼ばれる火を入れて釜を掛ける道具を使う季節で異なります。4畳半下座床、8畳和室で茶事を行う場合は床差しになっても構わないとされています。

◎4畳半本勝手切り

◎4畳半本勝手切り

下座床

◎4畳半本勝手風炉使用時

◎8畳和室で茶事を行う場合